Im natürlichen Zustand gibt es weder Freiheit noch Unfreiheit, sondern nur Stärke und Schwäche. Und die Beherrschung der Schwachen durch die Starken. Christoph Menke erklärt: „Die Hervorbringung der Freiheit beginnt damit, dass dieser Zustand aufhört natürlich zu sein – oder natürlich zu scheinen – und die Abwesenheit der Freiheit als Unfreiheit erfahren wird.“ Nämlich als Negation der Freiheit, als Knechtschaft. Das macht diesen Zustand zu einem nichtnatürlichen; zu einem Zustand, in dem nicht frei zu sein heißt, der Freiheit beraubt zu sein. Mit dieser Erfahrung befinden sich die Menschen zum ersten Mal – in der Gesellschaft. Die erste wahrhafte Erfahrung eines nichtnatürlichen Verhältnisses, ist die Erfahrung der Unfreiheit. Christoph Menke ist Professor für Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Befreiung

Neue Visionen braucht das Land

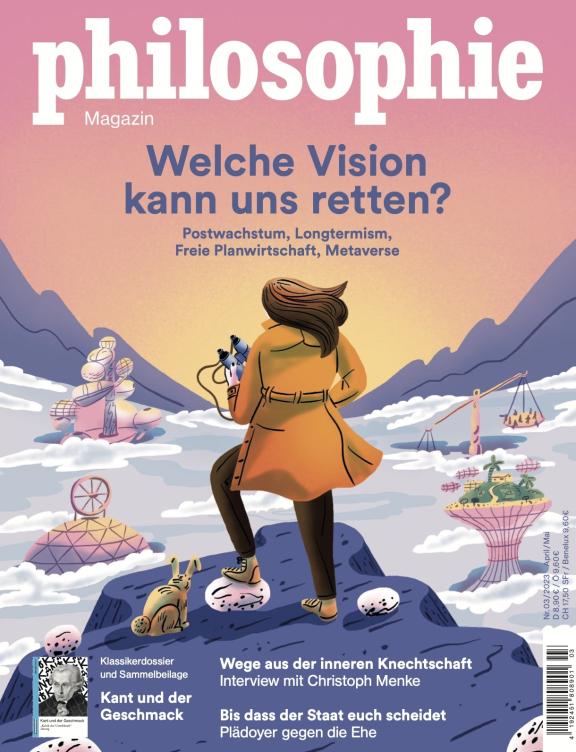

Das neue Philosophie Magazin 03/2023 stellt in seinem Titelthema die Frage: „Welche Vision kann uns retten?“ Die vier möglichen, teilweise utopischen Antworten lauten: Postwachstum, Longtermism, Freie Planwirtschaft und Metaverse. Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler schreibt in ihrem Editorial: „Gewiss Visionen wohnen Gefahren inne; wenn sie zur Ideologie gerinnen, können sie tödlich sein. Doch wenn sie die Verbindung zum Leben nicht verraten, sondern aus ihr erwachsen, bergen sie größtes Potenzial.“ Um den Problemen, die nicht nur die Menschheit, sondern den Planeten Erde als solchen bedrohen, angemessen zu begegnen, ist ein einfaches „weiter so!“ keine Option. Umso dringender benötigen die Menschen positive Zukunftsentwürfe, die ihrem Handeln ein Ziel geben und sie motivieren, im Hier und Jetzt den richtigen Weg einzuschlagen. Kurz: Sie brauchen neue Visionen.

Die Befreiung dient der Rechtfertigung von Herrschaft

Christoph Menke vertritt in seinem Buch „Theorie der Befreiung“, dass sich die Menschheit in einer Zeit der gescheiterten Befreiungen befindet. Denn die Befreiung von äußerer Herrschaft und Bevormundung hat zu Regimen der Selbstkontrolle und Selbstdisziplin geführt. Die Befreiung der menschlichen Bedürfnisse und Interessen aus den Grenzen, die ihnen durch Tradition und Sittlichkeit gezogen waren, hat sie der Verwertungslogik der kapitalistischen Ökonomie unterworfen. Alle Befreiungsversuche, ob politisch, ökonomisch, rechtlich, ethische, kulturell oder künstlerisch, haben sich in Paradoxien und Widersprüche verfangen. Sie haben neue Gestalten und Strategien der Herrschaft hervorgebracht. Christoph Menke betont: „Mehr noch ist offensichtlich geworden, dass die Befreiung in Wahrheit immer schon der Rechtfertigung von Herrschaft diente.“ Christoph Menke ist Professor für Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Jeder sollte die Kunst des Verstehens erlernen

Das Titelthema des neuen Philosophie Magazins 01/2023 kreist um die Frage: „Kannst du mich verstehen?“ Denn verstanden zu werden, ist existenziell. Wenn auf Dauer keine Verbindung zwischen Innen und Außen besteht, ist Gefahr im Verzug. Auch auf der gesellschaftlichen Ebene erleben die Deutschen gerade, wie tief der Spalt sein kann, den wechselseitiges Unverständnis erzeugt. Auf kein Verständnis zu stoßen, führt im persönlichen Bereich zu Frustrationen, auf der gesellschaftlichen Ebene gar zu Hass. Umso dringender ist es, die Kunst des Verstehens zu erlernen, die Voraussetzungen ihres Gelingens zu kennen. Theresa Schouwink schreibt: „Generell fällt es leicht, in der sogenannten polarisierten Gesellschaft eine Krise des Verstehens zu diagnostizieren.“ Auch das Verstehen über Generationen hinweg, zwischen rücksichtslosen „Boomern“ und übersensiblen „Schneeflocken“, scheint zunehmen schwierig.

Taten haben den Charakter der Offenbarung

Für Georg Wilhelm Friedrich Hegel sind das „Wer“, auf das man Bezug nimmt, um seine Handlungen zu rechtfertigen, jene Menschen, die gewohnheitsmäßig eine ähnliche Form des ethischen Lebens führen wie man selbst – eine kulturelle Hilfsvorrichtung, die sich im Lauf der Zeit entwickelt hat und einen sinnvollen Rahmen für die eigenen Aktivitäten darstellt. Matthew B. Crawford erklärt: „In einer solchen Welt haben Taten einen Offenbarungscharakter. Sie sprechen für sich, und zwar deswegen, weil sie sich an andere richten oder womöglich von anderen aufgenommen werden, die in derselben Kultur leben, in der die Taten mehr oder minder feststehende Bedeutungen haben.“ Das bedeutet jedoch, dass in Zeiten kultureller Veränderlichkeit und Ungewissheit, in denen keine Klarheit über die Regeln besteht, das soziale Verständnis für die individuelle Handlungsmacht auf eine grundlegende Schwierigkeit stößt. Matthew B. Crawford ist promovierter Philosoph und gelernter Motorradmechaniker.

Der Wille ist innig mit „Leib und Seele“ verknüpft

Die für den Menschen spezifische, personale Freiheit besteht in einer Urheberschaft, die selbstanerkannten Gründen folgt. Otfried Höffe erläutert: „Weil Gründe zählen, ist eine Verantwortung im wörtlichen Sinn gegeben. Nämlich die Möglichkeit, Rede und Antwort zu stehen. Und weil es auf Gründe ankommt, spricht die Philosophie von Vernunft, weil auf handlungsleitende Gründe, von praktischer Vernunft.“ Drei Bedingungen werden dabei erfüllt. Bei selbstanerkannten Gründen wird das Tun oder Lassen nicht von außen erzwungen. Es geschieht frei, im Sinne negativer Freiheit. Darüber hinaus, weil beabsichtigt, auch im Sinne positiver Freiheit. Schließlich erfolgt die Absicht aus dem „Inneren“, aus den Gründen, die man sich zu eigen gemacht hat. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.

Die Kunstfreiheit gehört zur Demokratie

Martin Heideggers Ansicht, in der Kunst könne die für das Dasein des Menschen entscheidende Wahrheit geschehen, mag mit „Nein“ beantwortet werden, zumal die Kunst sich selbst zum Problem geworden ist. Für die Frage nach dem Freiheitsrang und Freiheitswerk der Kunst genügt laut Otfried Höffe die weit bescheidenere Annahme, die Kunst sei nicht belanglos geworden. Heutzutage hält man die Kunstfreiheit für ein selbstverständliches Recht, weshalb man gegen deren Nichtanerkennung protestieren muss und Staaten, in denen die Kunst systematisch unterdrückt wird, als Unrechtsstaaten kritisiert. Obwohl es zutrifft, dass die Kunstfreiheit zu den unverzichtbaren Elementen konstitutioneller Demokratien gehört, ist sie aber als Grundrecht relativ jung. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.

Elitäre Individualisten gehen auf Distanz

Die einzige Form von Macht, die ein wahrhaft elitäres Wesen unbedingt anstrebt, ist die Macht über sich selbst. Das Streben nach Macht über andere ist dieser Ausrichtung genau entgegengesetzt. Wolfram Eilenberger stellt fest: „Das Kernbedürfnis des elitären Menschen ist also keineswegs, anderen den eigenen Willen aufzuzwingen.“ Das eigentlich zu lösende soziale Problem kommt für elitäre Individualisten vielmehr von der anderen Seite. Es besteht ganz wesentlich und hauptsächlich darin, sich den weithin ungerichteten Willensbestimmungen, die andere auf einen selbst ausüben, zu entziehen. Die Sphäre der Anderen, aller anderen, ist also keine der potenziellen Eroberung. Sondern sie ist eine der möglichst weitgehenden Distanzierung und Befreiung! Wolfram Eilenberger war langjähriger Chefredakteur des „Philosophie Magazins“, ist „Zeit“-Kolumnist und moderiert „Sternstunden der Philosophie im Schweizer Fernsehen.

Die sexuelle Befreiung räumt den Frauen mehr Autonomie ein

Die sexuelle Befreiung war von gesetzlichen Veränderungen begleitet. Diese räumten Frauen mehr Rechte und ihren Körpern mehr Autonomie und Handlungsmacht ein. Diese rechtliche und politische Revolution wurde von einer ökonomischen gestützt. In deren Zug infiltrierte und umgestaltete der Konsumentenmarkt weite Bereiche der Identität und des Selbst. Der Verbrauchermarkt und die Therapiekultur konnten den durch die negative Freiheit eröffneten leeren Raum mit etwas kolonialisieren. Dies bezeichnet Axel Honneth als „reflektive Freiheit“. Reflexive Freiheit erfordert von den Akteuren die Reflexion darüber, was sie wollen, und hält sie zu einer Hinterfragung ihres Willens an. In ihrem Mittelpunkt stehen die Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung der eigenen Wünsche und Subjektivität. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem sowie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.

Das Freiheitsstreben der Menschen ist die mächtigste Kraft in der Geschichte

Das Thema der Ausgabe 03/2018 des philosophischen Wirtschaftsmagazins agora42 lautet „Befreiung“. Befreiung ist ein schönes Wort schreibt Chefredakteur Frank Augustin. Doch wer realistisch ist, für den bedeutet es zunächst Entzug; den Entzug von der Normalität. Gegliedert ist das Heft in drei Teile. Im ersten Abschnitt werden Begriffe, Theorien und Phänomene vorgestellt, die für das gesellschaftliche Selbstverständnis grundlegend sind. Da geht es zum Beispiel um das Pathos der Freiheit oder um die Befreiung vom destruktiven Wachstum. Im Porträt stellt Katalin Bolyhos den französischen Existenzialisten Jean-Paul Sartre vor. Der zweite Teil enthält ein Interview mit Johannes Galli, der Scheitern als Befreiung begreift. Im dritten Teil des Magazins brechen die Autoren zu neuen Ufern auf. Sie stellen sich die Frage, wie sich eine andere gesellschaftliche Wirklichkeit denken lässt und wie sich konkrete Veränderungen herbeiführen lassen.

Johannes Steyrer kennt die Falle der Beständigkeit

Die meisten Menschen beharren umso mehr auf ihren Entscheidungen, je mehr sie Zeit, Energie, Gedanken, Gefühle oder Geld investiert haben. Johannes Steyrer fügt hinzu: „Wir tun das auch dann, wenn wir im Zuge dessen vorteilhafte Alternativen ausblenden oder nicht umsetzen, weil das Verlangen nach Konsistenz zur Falle wird. Jede Befreiung aus einer Selbstverpflichtung hieße, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen.“ In Summe sind es fünf Faktoren, die schnurstracks in die „Beständigkeitsfalle“ führen. Erstens: Ein Mensch wird weniger durch Gedanken oder Gefühle als durch eigene Handlungen verpflichtet. Zweitens: Je größer das Publikum bei diesen Handlungen, umso stärker wirkt die innere Pflicht und Schuldigkeit. Drittens: Schrittweises, mehrmaliges Tun ergibt eine zunehmend solide und schwere Kette der Selbstverpflichtung. Johannes Steyrer ist seit 1997 Professor für Organizational Behavior an der Wirtschaftsuniversität Wien.

In der Ekstase tritt das Denken aus sich selbst heraus

Plotin strebte ein Synthese des antiken Denkens an und entwickelte so eine Metaphysik des Einen, welche die Einheit als Grund und Bedingung alles Seienden und alles Denkbaren versteht. Den Urgrund des Bedingten und der Vielheit, der selbst urbedingt und absolut sein muss, nennt Plotin „das Eine“. Plotins Philosophie befasst sich anders als die platonische nicht nur mit der Frage des Aufstiegs zum Göttlichen, sondern auch mit dem Problem, wie das Göttliche sich in die Einzeldinge entfaltet hat. Diese Entfaltung des Einen in die verschiedenen Stufen des Seins – das Weltganze, den Geist, die Seele, die Einzeldinge – beschreibt Plotin als Vorgang der Emanation. Plotin lebte von circa 204 bis 270 nach Christus und lehrte in Rom seine neuplatonische Philosophie, die an Wirkmächtigkeit den Lehren von Aristoteles und Platon nicht nachstand.

Die geistige Unabhängigkeit ist die Voraussetzung für politische Freiheit

Derjenige Mensch, der in Unverständnis verharrt, lebt in tiefster Sklaverei. In seinem Werk „Versuch über den menschlichen Verstand“ leistete John Locke einige seiner folgenreichsten Beiträge zur Befreiung des Menschen. Der kanadische Politikwissenschaftler und Philosoph Charles Taylor weist darauf hin, dass der ganze Essay gegen diejenigen gerichtet ist, die anderen Vorschriften machen wollen, indem sie trügerische und vermeintlich über jeden Zweifel erhabene Grundsätze anwenden, wie beispielsweise die angeblich angeborenen Prinzipien. Matthew B. Crawford erklärt: „Gemeint sind die Priester und Scholastiker, die Bewahrer einer verkalkten aristotelischen Tradition. Ungeachtet der Reformation waren politische und kirchliche Autorität in John Lockes Zeit eng verwoben und hingen voneinander ab.“ Folglich war die geistige Unabhängigkeit Voraussetzung für die politische Freiheit. Matthew B. Crawford ist promovierter Philosoph und gelernter Motorradmechaniker.

Im Existenzialismus ist der Mensch zur Freiheit verurteilt

Wer den Existenzialismus als bloße Modeerscheinung betrachtet, der irrt sich gewaltig. In seinem Kern möchte er das Denken auf das konkrete Leben zurückführen. Die Grundeinsicht der Moderne, dass Gott tot ist und der Mensch in der Welt keinen Sinn finden kann, betrachteten die Existentialisten nicht als Bürde, sondern als Chance. Catherine Newmark, Chefredakteurin der Sonderausgabe des Philosophie Magazins „Die Existenzialisten“ schreibt in ihrem Vorwort: „Sie folgerten daraus, dass jeder Mensch vollkommen frei ist, sein eigenes Schicksal zu gestalten.“ Eine starke Anziehungskraft übte der Existenzialismus auf die Emanzipationsbewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus, welche die Gesellschaften des Westens nachhaltig verändert haben. Sie reichen vom Antikolonialismus über die Studentenrevolte der 60iger Jahre bis zum Feminismus und zur Schwulenbewegung. Auch in der Gegenwart haben die Gedanken der Existenzialisten wieder eine herausragende Aktualität. Denn die Freiheit, die jeder Einzelne besitzt, ist untrennbar mit der Verantwortung für sich selbst und die Welt verbunden.

Sex hat als Machtmittel weitgehend ausgedient

Die patriarchale Autorität dominiert die Sexualität. In einer patriarchalischen Gesellschaft wird die Erotik als schlecht, unmoralisch und verwerflich gebrandmarkt, und die Frau gleich mit dazu, weil sie die Begierden aus dem Mann herauskitzelt. Paul Verhaeghe weiß: „Mit dieser Rollenverteilung wies das Patriarchat der Frau unbeabsichtigt eine ordentliche Portion Macht zu, von der „femme fatale“ bis zum „Schatz, heute nicht, ich habe Kopfschmerzen“. Und diese Macht wiederum erklärt die männliche Aggression gegen die Frau.“ Sex kann auch als Waffe eingesetzt werden, auch wenn dies mittlerweile aus der Mode gekommen ist, weil sie die moderne Haltung zur Sexualität dank Emanzipation und Pille völlig verändert hat. In der Menschheitsgeschichte jedoch kann eine Frau erst seit einem halben Jahrhundert unbekümmert Sex genießen und somit auch unmissverständlich danach verlangen. Paul Verhaeghe lehrt als klinischer Psychologe und Psychoanalytiker an der Universität Gent.

Seine primäre Heimat kann kein Mensch wählen

Heimat ist ein Zufall. Sie fällt einem Menschen zu und ist immer schon da. Man kann seine Heimat nicht verantworten, wie man auch nichts kann für das Faktum seiner Geburt. Christian Schüle fügt hinzu: „Der Mensch kann seine primäre Heimat nicht wählen, was er wählt, ist ein Zuhause. Oder eine zweite, dritte, vierte, Wahlheimat.“ Heimat ist Schicksal, wohingegen Wahlheimat das Ergebnis einer Befreiung vom Schicksal der Heimat ist; die gewählte Heimat ist frei vom Verhängnis einer auferlegten Zuschreibung der Identität. Heimat hingegen trägt manchmal schwer an der Unfreiheit einer nicht gehabten Wahl, an diesem Ort, in dieser Zeit geboren worden zu sein. Christian Schüle ist freier Autor und Publizist. Seit dem Sommersemester 2015 lehrt er Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin.

Der Markt zählt zu den ältesten gesellschaftlichen Erfindungen

Die Menschheit kennt mehr als nur eine Ordnungsform visionärer Kraft, die sich dem Prinzip Freiheit verpflichtet. Zusätzlich zur dreidimensionalen Kultivierung, also den visionären Kräften von Technik, Medizin und Erziehung, gibt es die konstitutionelle Demokratie. In ihr wird die politisch notwendige Herrschaft von den Betroffenen selbst ausgeübt und dabei an Freiheitsrechte, an negative und positive Freiheiten, gebunden. Otfried Höffe fügt hinzu: „Eine dritte Vision, eine der ältesten gesellschaftlichen Erfindungen, der Markt, erlaubt den Menschen, das für sie notwendige Arbeiten und Wirtschaften sowie jede Form von Wettstreit und Konkurrenz frei und selbstbestimmt, ohne Einschränkung seitens Dritter, vorzunehmen.“ In Bezug auf die Arbeit ergänzt der Markt das Freiheitspotential der Technik. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.

Die Freiheit von Naturzwängen ist heute weniger denn je gegeben

Zwei Dinge erwartete einer der Pioniere der neuzeitlichen Philosophie, René Descartes, von der von ihm mitbegründeten Naturforschung, und beide Dinge sind für die Freiheit relevant: ein müheloses Genießen der Früchte der Erde und eine Befreiung von unendlich vielen Krankheiten, sowohl des Körpers als auch der Seele. Otfried Höffe ergänzt: „Auch heute, bald 400 Jahre später, zeichnet sich selbst im wohlhabenden Westen weder ein müheloses Genießen noch eine Befreiung von unendliche vielen Krankheiten ab.“ Trotzdem kann man die glänzenden Erfolge einer noch immer wachsenden Naturforschung schwerlich bestreiten, weder für den Bereich der Arbeitserleichterung durch die Kunst der Ingenieure samt den neuen Informationstechniken noch für den Bereich von Gesundheit und verlängerter Lebenserwartung mit Hilfe von Medizin, Medizintechnik und Pharmazie. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.

Die Bibel ist auch ein Denkraum für die Philosophie

In der neuen Sonderausgabe des Philosophie Magazins „Die Bibel und die Philosophen“ interpretieren berühmte Denker die zentralen Passagen des Alten Testaments. Dazu zählen unter anderem Immanuel Kant, Hans Blumenberg, Hannah Arendt, Baruch de Spinoza, Umberto Eco, Walter Benjamin und Søren Kierkegaard. Für die Chefredakteurin der Sonderausgabe, Catherine Newmark, steht fest: „Ohne Zweifel, die Bibel ist die einflussreichste Schrift unserer Geschichte; Malerei, Musik, Literatur, Film sind von ihr inspiriert bis zum heutigen Tag.“ Wenn Glauben archetypisch Passivität und Hingabe bedeutet, so steht die Philosophie umgekehrt für die Selbstermächtigung des Menschen durch Vernunft, hin zu Aktivität und Freiheit. Die in der Sonderausgabe versammelten philosophischen Betrachtungen zeigen: Das Alte Testament ist nicht nur eine Heilige Schrift für Gläubige oder eine Schatzkammer schöner Geschichten für Kulturhistoriker, sondern auch ein ungeheuer bezugsreicher Denkraum, ein Raum für Philosophie.

Thomas Damberger skizziert Platons Höhlengleichnis

Platon, der im 4. Jahrhundert vor Christus lebte, hat im 7. Buch seines wohl bekanntesten Werkes, der „Politeia“, das Höhlengleichnis festgehalten. Thomas Damberger skizziert es kurz: „Die Ausgangssituation ist folgende: In der Höhle sitzt ein Mensch, an einen Stuhl gefesselt und mit dem Gesicht zur Wand gerichtet. Der Höhlenbewohner sieht an der Wand Schatten und hält diese für das Eigentliche, das Wahre.“ In einer solchen Lage hat der Gefesselte keine Chance zu erkennen, dass es sich bei den Schatten ja tatsächlich nur um Schatten von den eigentlichen Dingen handelt. Damit er zu einer solchen Erkenntnis gelangen kann, muss er bereit werden. Diese Befreiung ist übrigens eine Zwangsbefreiung, denn der Gefesselte erlebt sich ja nicht als gefesselt. Dr. Thomas Damberger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Die Freiheit erschreckt viele Menschen zu Tode

Die Freiheit ist ein wundersames Ding. Die meisten Menschen sehnen sich danach, schätzen sie als höchstes Gut. Gleichzeitig aber erschreckt sie viele zu Tode. Weil aus ihr auch Schuld resultiert. Reinhard K. Sprenger schaut sich beispielsweise an, wie in modernen Gesellschaften Verbrechen reflektiert werden: „Der Bildungsbürger führt sie auf die Gräuel desolater Familienverhältnisse, auf seelische Defekte und soziale Missstände zurück. Da müsse man ja geradezu zwangsläufig kriminell werden!“ So werden die Dinge allerdings ins Gegenteil verkehrt – aus Tätern werden Opfer. Sie sind von vornherein unmündige Personen; ihr Rechtsbruch insofern verstehbar, ein Unfall. Der Unhold gehört dann in die Gesellschaft der Kranken, Armen und Ausgestoßenen, denen fürsorglich und therapeutisch zu begegnen ist. Reinhard K. Sprenger ist promovierter Philosoph und gilt als einer der profiliertesten Managementberater und Führungsexperte Deutschlands.

Wilhelm Berger erzählt vom Glück und Unglück des Anfangens

Wer zu Philosophieren beginnt, ist laut Wilhelm Berger in einen Anfang geraten. Zwar mag ein reines, gewissermaßen unschuldiges Interesse am Allgemeinen zum Philosophieren führen, aber in der Regel ist ein Bruch schon der Ausgangspunkt. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek sagt: „Philosophieren ist von Anfang an nicht der Diskurs dessen, der sich zu Hause weiß.“ Der marokkanische Philosoph Alain Badiou konkretisiert diese Äußerung: „Die Philosophie ist nicht einfach Nachdenken über irgendetwas. Die Philosophie ist und kann nur sein, weil es paradoxale Beziehungen gibt, Entscheidungen, Distanzen und Ereignisse.“ Somit sucht das Philosophieren Antworten und wird sie ständig verfehlen. Erst wer diese Spannung annimmt, wird jenes „Gefühl von Befreiung und Freude, das man beim Philosophieren erleben kann“, tatsächlich empfinden, von dem der amerikanische Philosoph Jay Rosenberg schreibt. Professor Wilhelm Berger lehrt am Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Bertrand Russell überprüft den Wert der Philosophie

Wenn die Beschäftigung mit der Philosophie überhaupt einen Wert hat, dann kann er für Bertrand Russell nur indirekt zustande kommen, durch ihren Einfluss auf das Leben derer, die sich mit ihr beschäftigen. Dennoch sind die Güter des Geistes mindestens ebenso wichtig wie die materiellen Güter. Bertrand Russell stellt fest: „Der Wert der Philosophie ist ausschließlich unter den Gütern des Geistes zu finden; und nur Menschen, denen diese Güter nicht gleichgültig sind, können davon überzeugt werden, dass die Beschäftigung mit der Philosophie keine Zeitverschwendung ist.“ Das Ziel aller Philosophie ist Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die Einheit und System in die Gesamtwissenschaften bring und die sich aus einer kritischen Überprüfung der Gründe für die Überzeugungen, Vorurteile und Meinungen der Menschen ergibt.

John Stuart Mill plädiert für die Freiheit des Menschen

John Stuart Mill plädiert in seinem Essay „Über die Freiheit“ in zweifacher Hinsicht für die individuelle Freiheit des Menschen. Erstens geht ihm in seiner Schrift darum, die Autonomie von persönlichen Handlungen und Meinungsäußerungen gegenüber Einschränkungen des Staates zu verteidigen. Zweitens möchte er den Entfaltungsspielraum eines Menschen gegenüber dem Druck der öffentlichen Meinung sichern. John Stuart Mill kämpft nicht nur für eine größtmögliche politische Freiheit des Menschen, sondern plädiert darüber hinaus auch für die Notwenigkeit, starke und selbstbewusste Persönlichkeiten zu entwickeln, die innerlich so frei sind, dass sie dem Anpassungsdruck der Öffentlichkeit standhalten können.

Francis Bacon erkennt im Reichtum keine wirklichen Nutzen

Francis Bacon kann den Reichtum nicht besser definieren als das Gepäck der Tugend. Großer Reichtum hat für den englischen Philosophen und Staatsmann, dessen Schriften maßgeblich zur Begründung des Empirismus beitrugen, keinen wirklichen Nutzen, es sei denn man würde ihn verschenken. Ansonsten dient er seiner Meinung nach nur der eigenen Vergötterung. Francis Bacon schreibt: „Kein Mensch kann den wahren Umfang großer Reichtümer je ganz ermessen; er kann sie höchstens bewahren oder verteilen oder sich des Ruhmes freuen, die sie ihm verleihen, aber sie haben keinen praktischen Nutzen für den Eigentümer.“ Francis Bacon gibt zu, dass man einwenden könnte, der Reichtum könnte dazu dienen, Menschen aus Gefahren und Schwierigkeiten zu befreien. Für ihn allerdings gilt mit Sicherheit, dass große Reichtümer mehr Menschen versklavt als befreit haben.