Konrad Paul Liessmann stellt fest: „Es ist die angedeutete oder demonstrierte Entblößung vor allem jener Körperteile, die das Begehren und den Sex symbolisieren, die in der Öffentlichkeit das zweideutige Interesse an der Nacktheit generieren.“ Und dies nicht nur, weil der öffentliche Raum nicht der richtige Ort für intime Signale ist. Sondern vor allem deshalb, weil das Erotische selbst der vollkommenen Entblößung gegenüber höchst ambivalent ist. Das Erotische lebt von einer Gestik des Entblößens. Diese weiß, dass das Wechselspiel von Enthüllen und Verhüllen nicht nur in einem faktischen Sinn das Begehren strukturiert. Sondern sie gibt dem Eros auch seine philosophische Dignität. Denn immerhin dachte sich das Abendland die Wahrheit als ein Weib, die seiner Enthüllung harrt. Konrad Paul Liessmann ist Professor emeritus für Philosophie an der Universität Wien, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist.

Friedrich Nietzsche

Daniel-Pascal Zorn kennt die Geschichte der Postmoderne

Die Geschichte der Postmoderne gibt es nicht. Eine Geschichte der Postmoderne, sicherlich die bekannteste, ist verbunden mit Michel Foucault und Jacques Derrida, den beiden großen Philosophen der französischen Philosophie der 1960 und 1979er Jahre. Sie ist auch verknüpft mit Jean-François Lyotard, der 1979 „Das postmoderne Wissen“ geschrieben hat und mit Richard Rorty, der den Begriff „Postmoderne“ oder „postmodern“ zu verschiedenen Gelegenheiten diskutiert hat. Daniel-Pascal Zorn fügt hinzu: „Aber die Fragen, die diese Philosophen stellen, finden nicht im luftleeren Raum statt. Sie sind ihrerseits eingebettet in einen historischen und theoretischen Kontext, der weiter zurückreicht, bis zu den Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Daniel-Pascal Zorn studierte Philosophie, Geschichte und Komparatistik. Seit 2021 ist er Geschäftsführer des Zentrums für Prinzipienforschung an der Bergischen Universität Wuppertal.

Der Mensch ist zum Untergang bestimmt

Der Mensch, so Zarathustra mit einer berühmt gewordenen Formulierung, „ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch, – ein Seil über einem Abgrund“. Das Bild des Seils ist für Konrad Paul Liessmann so eindringlich wie schief. Der Mensch erscheint als Brücke, als Übergang zwischen den Existenzformen Tier und Übermensch. Darunter lauert ein Abgrund. Der Mensch ist Mensch nur auf Abruf, etwas Vorläufiges, der sich auf einem unsicheren Weg befindet. Er bewegt sich auf einem gefährlichen Hinüber, immer bedroht von einem gefährlichen Schaudern und Stehenbleiben. In diesem Sinne ist der Mensch zum Untergang bestimmt, denn er soll über sich hinausgehen können. Mit anderen Worten: Was jetzt noch Mensch heißt, soll verschwinden. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.

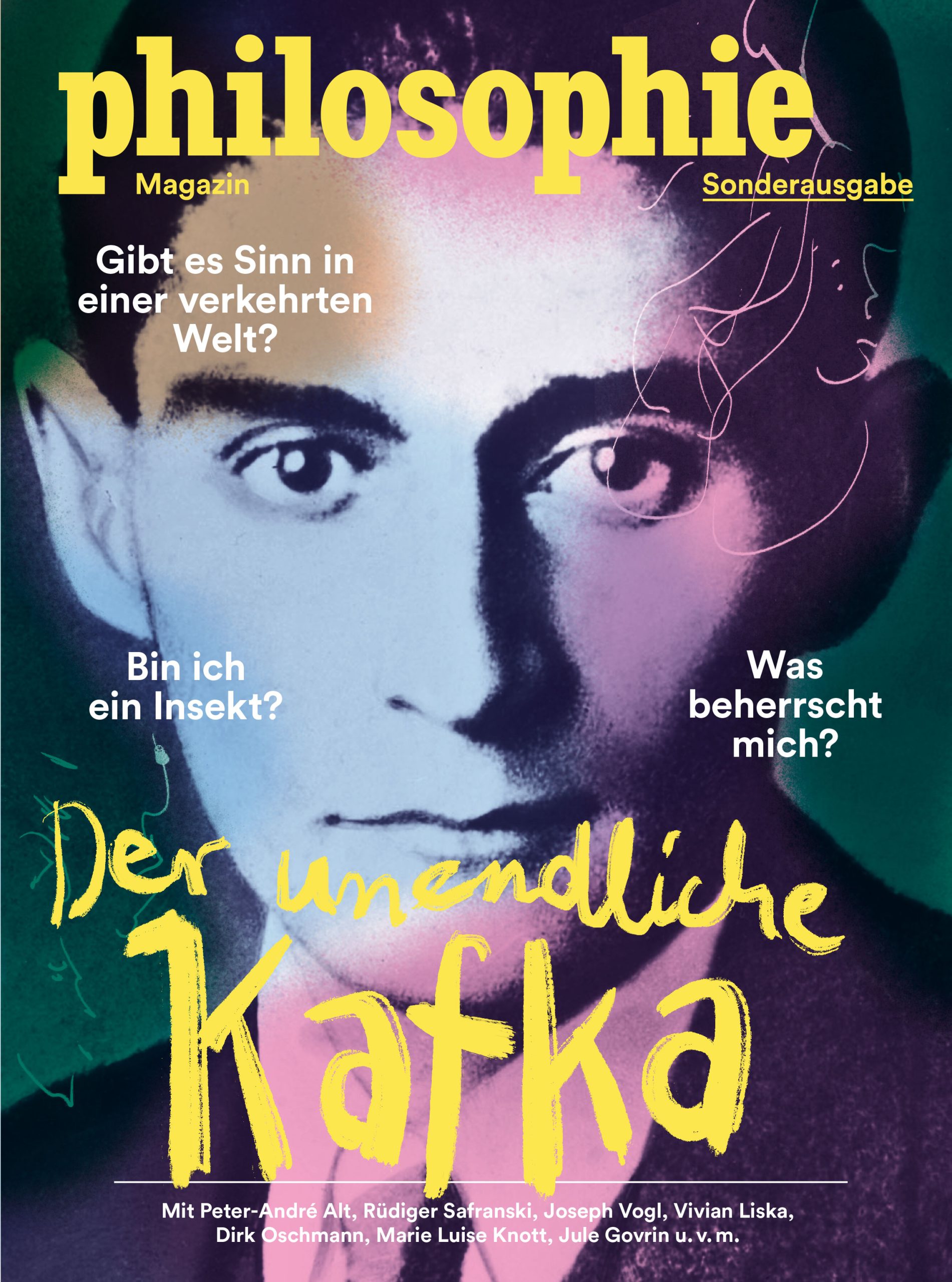

Kafkas Werk hat der philosophischen Nachwelt einen Schatz hinterlassen

Der Titel der Sonderausgabe Nr. 29 des Philosophie Magazins lautet: „Der unendliche Kafka“. Jana Glaese, Chefredakteurin der Sonderausgabe, schreibt: „Kafkas Werk hat der philosophischen Nachwelt einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie.“ Der Philosophie in ihrer akademischen und systematischen Gestalt misstraut Franz Kafka. Doch mit Begeisterung liest er jene Denker, in deren Texten und Biografien er seine eigenen existenziellen Fragen erkennt. Søren Kierkegaard (1813 – 1855) war der Philosoph, den Kafka wohl am intensivsten gelesen hat. Die biografischen Ähnlichkeiten der beiden sind augenfällig: Es verbindet sie eine Neigung zu Schuldgefühlen und zum Grübeln, vor allem aber das problematische Verhältnis zur Eheschließung.

Die Lüste unterliegen dem Regime der Gesundheit

Der letzte Mensch hält sich für klug, er „weiß alles“. Ganz ohne Smartphone vermutete Friedrich Nietzsche, dass die Demokratisierung des Wissens, eine Hybris zur Folge haben wird. Diese verwechselt die Möglichkeit des Zugriffs auf Informationen mit jener Erkenntnis, die sich ihrer Begrenztheit und Vorläufigkeit stets bewusst ist. Konrad Paul Liessmann erklärt: „Das Leben des letzten Menschen wird dominiert von den Aspekten des Angenehmen, Nützlichen, Mittelmäßigen.“ Die Lüste selbst unterliegen seit geraumer Zeit dem Regime der Gesundheit. Das trifft das Rauchen ebenso wie den Sex, das Essen ebenso wie das Trinken. Und es trifft auch die rar gewordenen geistigen Genüsse. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.

Die Flut der Informationen zerstört relevantes Wissen

Michael Schmidt-Salomon hat sein neues Buch „Die Evolution des Denkens“ unter anderem deshalb geschrieben, weil er in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen hat, dass in der Flut der Informationen, die uns tagtäglich überschwemmt, relevantes Wissen verloren geht. Selbst in akademischen Kreisen scheint man die Grundlagen des modernen Weltbildes kaum noch zu kennen. Michael Schmidt-Salomon schreibt: „Diese kulturelle Demenz ist gefährlich, weil sie unsere Perspektive verengt. Wir verlieren die Orientierung und sind dazu verdammt, die gleichen Fragen immer und immer wieder neu zu diskutieren, obwohl die maßgeblichen Antworten schon vor Jahrzehnten, wenn nicht schon vor Jahrhunderten gefunden wurden.“ Deshalb stehen im Zentrum seines Buchs die Lebensgeschichten jener Menschen, die seines Erachtens besonders relevante Einsichten für die heutige Zeit hervorgebracht haben. Michael Schmidt-Salomon ist freischaffender Philosoph und Schriftsteller sowie Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung.

Jeder Mensch hat seinen Preis

In der Lebenswelt hat alles seinen Preis, nicht nur die natürlichen Ressourcen und die Dinge, sondern auch die Menschen. Annemarie Pieper erklärt: „Zwar läuft niemand mit einem angehefteten Preisetikett durch die Gegend, aber wir taxieren andere automatisch: anhand ihres Aussehens, ihrer Kleidung, der Art, wie sie sich bewegen, sprechen, sich verhalten.“ In lange zurückliegenden Zeiten mag die blitzschnelle Einschätzung, insbesondere von Fremden, überlebenswichtig gewesen sein: Freund oder Feind? Besser, man bemächtigt sich seines Skalps als Trophäe für die eigene Überlegenheit, als die Konfrontation mit dem Leben zu bezahlen. Die heutigen Kopfjäger hingegen, die sogenannten Headhunter, bemessen den Wert einer Person an den Spitzengehältern, die der freie Markt für die Fähigkeiten ihres Kopfes zu zahlen bereit ist. Prof. Dr. Annemarie Pieper lehrte von 1981 bis 2004 Philosophie an der Universität Basel.

Die Kultur bringt die Emanzipation hervor

Es ist, alles in allem, die Kultur, die dem Menschen die Chancen eröffnet, sich durch eigene Anstrengung von vorgegebenen Konditionen zu emanzipieren. Volker Gerhardt erklärt: „In der Regel ermöglicht man das auf diese Weise Erreichte durch Konventionen, durch sprachliche Variation oder durch das Recht, auf alternative Weise zu leben.“ Die unzähligen neuen Techniken, die der Mensch im Lauf seiner viertausendjährigen Entwicklung auf den Weg gebracht hat, sind auch Gegenstand seiner institutionellen Einordnung geworden. Im Gang der kulturellen Entwicklung ist es dabei immer wieder zu mehr oder weniger tiefgreifenden Einteilung der Menschen nach Ständen, Kasten oder Klassen gekommen. Dominierende Eroberer, Gottkönige und ihre Adlaten haben Menschen unterworfen, ausgebeutet und nicht selten wie bloße Waren behandelt. Volker Gerhardt war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin.

Das Herz gilt als Metapher des Begehrens

Die zweite Zeile von Friedrich Nietzsches „Mitternachtslied“ lautet: „Was spricht die tiefe Mitternacht?“ Der Mensch in all seiner Vielgestaltigkeit und Unbestimmtheit ist nicht nur der einfache Adressat dieses Anrufs, er ist auch in diesem „Was“ unbedingt angesprochen. Konrad Paul Liessmann erläutert: „Die Stimme der Mitternacht verspricht Auskunft über die existenzielle Befindlichkeit, über die individuellen Nöte des Menschen. Denn diese Mitternachtsglocke hat, wie Zarathustra seinen Gefährten erläutert, die „Herzens-Schmerzens-Schläge“ im Hintergrund.“ Der Herzschlag synchronisiert sich mit dem Glockenschlag. Und beide verdichten sich zu einem Schmerz, der sich weniger auf ein organisches Leiden als vielmehr auf eine fundamentale Grundbefindlichkeit des Menschen bezieht. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.

Resilienz steht im Gegensatz zu Immunität

Die Fähigkeit, Krisen zu überstehen, trägt die Vulnerabilität in sich. Resilienz geht bei Friedrich Nietzsche hervor aus einer real erfahrenen Verwundung. Und sie sensibilisiert das Bewusstsein für die grundsätzliche Krisenanfälligkeit der menschlichen Existenz. Denn Erschütterungen sind unausweichlich. Sie lassen sich nicht verhindern, sondern nur überstehen. Svenja Flaßpöhler stellt fest: „Damit steht die Resilienz in einem interessanten Gegensatz zu einer anderen Form der Abwehrkraft: der Immunität. Wer immun ist, ist unangreifbar. Krankheit und Krise fechten den Immunisierten gar nicht an.“ Übertragen auf gesellschaftliche Systeme, steht die Immunität für starke Außenmauern und eine rigide Sicherheitspolitik. Was dem Organismus zu schaden droht, wird unschädlich gemacht. Resilienz, so könnte man zugespitzt sagen, ist das demokratische Prinzip der Krisenbewältigung. Svenja Flaßpöhler ist promovierte Philosophin und Chefredakteurin des „Philosophie Magazins“.

Einst war Gott für das Schicksal verantwortlich

Wer hätte nicht schon mal versucht, dem Masterplan des Lebens auf die Spur zu kommen, dem Schicksal, dem Nicht-Wählbaren, dem Kontingenten? Fragen zu klären wie: Warum geschieht gerade dies mir, uns, ihnen? Der Mensch ist ein Warum-Wesen. Reinhard K. Sprenger erläutert: „Er sucht für jedes Phänomen eine Erklärung, eine Ordnung. Eine Ur-Sache. Und wenn er sie nicht findet, er-findet er eine.“ Früher war diese Ursache einsilbig: Gott. Wenn die Ernte ausblieb – Gott will uns strafen. Starb jemand zu früh – Gottes Wille. Hatte man Glück – Gott hat Gnade walten lassen. Den Extremfall etikettierte man als „Jüngsten Tag“. Man verbeuge sich vor dem Göttlichen, dem Unabänderlichen, was ein Mensch ist und wie ihm geschieht. Reinhard K. Sprenger, promovierter Philosoph, ist einer der profiliertesten Führungsexperten Deutschlands.

Der Mensch versteht sich als offenes Wesen

Was ist der Mensch? In dieser Frage laufen nach Immanuel Kant die Grundlinien der Philosophie, der Religion und der Moral zusammen. Seit der Renaissance versteht sich der Mensch als prinzipiell offenes Wesen. Nämlich nicht nur tendenziell frei gegenüber der Welt, sondern auch frei sich selbst gegenüber. Konrad Paul Liessmann stellt fest: „Friedrich Nietzsche steht, wenn auch kritisch, in dieser Tradition. Er treibt sie weiter, spitzt sie zu, entkleidet sie jedoch vom Pathos der Würde.“ Der Mensch: Das ist, wie Nietzsche sich einmal notierte, „das noch nicht festgestellte Thier“. Im „Antichrist“ resümierte Nietzche seine Position. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.

Die Welt ist nicht zu hart

Friedrich Nietzsche schreibt in seinem Werk „Ecce Homo“: „Der wohlgeratene Mensch errät Heilmittel gegen Schädigungen. Er nützt schlimme Vorfälle zu seinem Vorteil aus. Was ihn nicht umbringt, macht ihn stärker.“ Dieselbe Widerstandskraft erwartet man auch von seinen Mitbürgern. Denn nur ein resilientes Ich, das an Krisen wächst und sich gegen die Wechselfälle des Lebens zu wappnen weiß, ist im Privat- wie Berufsleben verlässlich und letztlich auch für eine Demokratie unentbehrlich. Svenja Flaßpöhler weiß: „Oder wie sonst ließen sich vernünftige Entscheidungen treffen und harte Debatten führen?“ Wie sonst könnte man zielorientiert in die Zukunft blicken, wenn man bei eigenem oder fremdem Leid sofort in Tränen ausbricht und alles persönlich nimmt? Nein, die Welt ist nicht zu hart. Svenja Flaßpöhler ist promovierte Philosophin und Chefredakteurin des „Philosophie Magazins“.

Das „Gefühl des Absurden“ ist total berechtigt

Die französische Schriftstellerin und Philosophin Simone de Beauvoir (1908 – 1986) beschrieb, wie insbesondere Frauen sich selbst fremd werden. Das ist vor allem dann der Fall, wenn man sie gesellschaftlich aus der Norm ausschließt und sie stattdessen als das „andere“ Geschlecht aufwachsen. Für sie seien Sinnkrisen geradezu vorprogrammiert. Immerhin sah Simone de Beauvoir auf dieser Ebene einen möglichen Ausweg. Christian Uhle ergänzt: „Demgegenüber betonte Albert Camus, dass auf einer noch tieferen Ebene, jenseits gesellschaftlicher Machtverhältnisse, sämtliche Menschen mit dem gleichen Schicksal konfrontiert sind.“ Er nannte die Empfindung sinnsuchender Menschen das „Gefühl des Absurden“. Und dieses Gefühl erklärte er für absolut berechtigt, ja, zutreffend. Denn es entspringe der Bereitschaft, das eigene Leben durch einen klaren, unverfälschten Blick zu sehen als das, was es ist: absurd. Das Anliegen des Philosophen Christian Uhle ist es, Philosophie in das persönliche Leben einzubinden.

Der „letzte Mensch“ ist schwach und müde

Aber was hat es mit dem „letzten Menschen“ auf sich? Zarathustra prognostizierte mit dieser Formel einen schwachen und müde gewordenen Charakter. Dieser erinnert in vielem an die Life-Style-Figuren der Gegenwart und ihre Convenience-Kultur. Friedrich Nietzsche schreibt im „Zarathustra“: „Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln.“ Konrad Paul Liessmann ergänzt: „Nietzsche hat hellsichtig erkannt, dass das Glück als umfassende Konzeption und Zielvorstellung des Lebens eine relativ späte Erfindung ist. Sieht man von den antiken Glückskonzepten etwa bei Aristoteles einmal ab.“ Das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl. Diese bekannte Formel des angelsächsischen Utilitarismus markiert die Erfindung des Glücks. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.

Platons Staat hat repressive Strukturen

Barbara Schmitz weiß: „In der Philosophie finden sich bei Platon Überlegungen dazu, dass es bestimmte Arten des Lebens gibt, die nicht wert sind, gelebt zu werden.“ Platon entwirft in der „Politeia“ einen Staat, der sich nicht nur durch repressive Strukturen auszeichnet. Im Hinblick auf Menschen mit Behinderung stellt Platon fest: „Wer körperlich nicht wohlgeraten ist, den sollen sie sterben lassen. Wer seelisch missraten und unheilbar ist, den sollen sie sogar töten.“ Hintergrund ist für Platon nicht nur das Ideal von Schönheit und Jugendlichkeit, das das Denken der Antike vielfach prägte. Barbara Schmitz ist habilitierte Philosophin. Sie lehrte und forschte an den Universitäten in Basel, Oxford, Freiburg i. Br., Tromsø und Princeton. Sie lebt als Privatdozentin, Lehrbeauftragte und Gymnasiallehrerin in Basel.

Zarathustra singt das Mitternachtslied

Friedrich Nietzsches „Mitternachtslied“ aus „Also sprach Zarathustra“ beginnt mit einer eindringlichen Anrufung, die ein Rätsel darstellt: Weder weiß man, wer genau hier spricht, noch zu wem eigentlich gesprochen wird. „Oh Mensch! Gieb Acht!“ Nach dem Kapitel „Das andere Tanzlied“ hebt dieser Gesang an – unmittelbar, ohne Einleitung oder Vorwarnung, ohne epische Szenerie oder Erläuterung. Konrad Paul Liessmann fragt: „Ist es Zarathustra selbst, der dieses Lied für sich intoniert? Ist es das allegorisierte Leben, das Zarathustra diese Worte als größtes Geheimnis ins Ohr flüstert? Sind es die Schläge der Mitternachtsglocke, die diese Verse mit sich hinaustragen in die Welt?“ Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.

In Krisen sind Menschen emotional verunsichert

Vielleicht basieren viele kleine und große Krisen auf völlig falschen Perspektiven. Christian Uhle fügt hinzu: „Vielleicht erkennen Menschen in solchen Situationen keine tiefere Wahrheit, sondern sind emotional verunsichert. Vielleicht ist das Leben durch und durch sinnvoll, nur manchmal sehen wir das nicht und verlieren unser Gefühl für den Sinn.“ Fakt ist, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens mit Empfindungen von Sinnlosigkeit umgehen müssen. Wie kann ein Mensch solche Erfahrungen besser verstehen? Ebenso wie die Liebe zu den eigenen Eltern ganz anders ist als die stürmische Verliebtheit am Anfang einer romantischen Beziehung, so hat auch das Gefühl der Sinnlosigkeit tausend Gesichter. Wie die Liebe lässt es sich nicht präzise beschreiben, sondern nur umkreisen. Das Anliegen des Philosophen Christian Uhle ist es, Philosophie in das persönliche Leben einzubinden.

Konrad Paul Liessmann kennt die Kraft der Fiktion

Alle Formen der Höflichkeit beruhen auf einer Fiktion, auf einem „So tun als ob“. Konrad Paul Liessmann erklärt: „Wir tun so, als ob es uns interessierte, wie es einem anderen geht, wie dessen Urlaub war, was seine Kinder machen. Täten wir nicht so als ob, hätten wir einander entweder nichts oder viel zu viel zu sagen.“ Dass man so tut als ob, und dass dabei alle mitspielen, ist die Vorbedingung dafür, dass Menschen in eine produktive Interaktion treten können. Man muss einander ein wechselseitiges Interesse unterstellen, damit man seine tatsächlichen Interessen zur Sprache bringen kann. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.

William Shakespeare schrieb Tragödien und Komödien

Ágnes Heller weiß: „In der Neuzeit war die strikte Trennung zwischen tragischem Dichter und komischem Dichter bereits überholt.“ Sokrates schlug vor, dass derselbe Dichter Tragödie und Komödie schreiben sollte. Dabei bezog er sich offensichtlich auf seine eigenen philosophischen Dialoge, die sowohl tragisch als auch komisch waren. Doch der erste Dichter, der sowohl Tragödien als auch Komödien und darüber auch „Romanzen“ schrieb, war William Shakespeare. Und er tat noch etwas Unerhörtes: Es gab komische Szenen in seinen Tragödien als auch tragische Szenen in seinen Komödien. Ágnes Heller, Jahrgang 1929, war Schülerin von Georg Lukács. Ab 1977 lehrte sie als Professorin für Soziologie in Melbourne. 1986 wurde sie Nachfolgerin von Hannah Arendt auf deren Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York. Ágnes Heller starb am 19. Juli 2019 in Ungarn.

Die eine unabhängige Wahrheit gibt es nicht

Gotthold Ephraim Lessing war davon überzeugt, dass es die eine unabhängige Wahrheit nicht gibt. Sondern dass es Wahrheit nur durch den Vergleich der Perspektiven verschiedener Menschen geben kann. Denn im Streit der Meinungen, im Prozess des Austauschs von Gründen, ist es möglich, dass die jeweils perspektivischen Bestimmungen der Wahrheit an Allgemeinheit gewinnen. Dadurch werden sie mehr als subjektive, willkürliche Bestimmungen oder bloße Meinungen. Juliane Rebentisch erklärt: „Dennoch aber, und auch das war Lessing durchaus bewusst, kann keine Bestimmung der Wahrheit die Bedingung der Endlichkeit aufheben. Auch die jeweils als allgemein gültig akzeptierten Bestimmungen bleiben prinzipiell an die Möglichkeit ihrer Bestreitung ausgesetzt.“ Nichts, auch das, was sich als Wahrheit etablieren mag, ist vor dieser Möglichkeit sicher oder sollte es sein. Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.

Die Masse ist unfähig zu einem eigenen Urteil

Silvio Vietta stellt fest: „Das 19. und auch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts waren keine glücklichen Zeiten für Europa und die Weltgemeinschaft.“ Demographisch nahm die Bevölkerung in Mitteleuropa dramatisch zu. Das ging einher mit einer enormen Urbanisierung, auch Proletarisierung der Bevölkerung. Sie bildete den Hintergrund für jene Theorie der „Masse“, wie sie Gustave le Bon in seinem Buch „Psychologie der Massen“ von 1895 beschrieben hat. Dabei handelt es sich um einen Typus der denkunfähigen und denkunwilligen Masse. Diese ist nach Gustave le Bon unfähig zu eigenem Urteil. Daher ist sie anfällig für suggestive Wörter, Bilder und emotionale Rede und somit Wachs in den Händen von Diktatoren. Prof. em. Dr. Silvio Vietta hat an der Universität Hildesheim deutsche und europäische Literatur- und Kulturgeschichte gelehrt.

Vor Friedrich Nietzsche gab es keine Psychologie

Friedrich Nietzsche schreibt in „Jenseits von Gut und Böse“: „Allmählich hat sich mir herausgestellt, was jede große Philosophie bisher war. Nämlich das Selbstbekenntnis ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter mémoires.“ Laut Christian Niemeyer ging des dem Philosophen darum, „den Denker durch den Menschen zu erläutern.“ Friedrich Nietzsche hatte die Absicht die Psychologie als „Herrin der Wissenschaften“ zu etablieren. In „Die fröhliche Wissenschaft“ heißt es: „Ein Psychologe kennt wenig so anziehende Fragen, wie die nach dem Verhältnis von Gesundheit und Philosophie.“ Eine andere Bemerkung aus „Ecce homo“ lautet: „Wer war überhaupt vor mit unter den Philosophen Psycholog und nicht viel mehr dessen Gegensatz höherer Schwindler, Idealist? Es gab vor mir noch gar keine Psychologie.“ Der Erziehungswissenschaftler und Psychologe Prof. Dr. phil. habil. Christian Niemeyer lehrte bis 2017 Sozialpädagogik an der TU Dresden.

Geist und Kultur gehören zusammen

Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass der Mensch ein Naturwesen ist und somit zur Natur gehört. Strittig ist lediglich, in welchem Umfang dies der Fall ist und wo man die Grenze zu dem ziehen kann, was nicht oder nicht mehr zur Natur gehört. Einer der letzten philosophischen Autoren, die meinten, hier eine definitive Antwort geben zu können, ist Max Scheler. Dieser glaubte im ausdrücklich gesprochenen „Nein“ des Menschen den Übertritt in eine andere, nicht mehr zur Natur gehörende Sphäre des Geistes entdeckt zu haben. Volker Gerhard betont: „Vom Geist zu sprechen liegt so nahe wie die Rede von der menschlichen Kultur.“ Fraglich ist nur, ob beide derart prinzipiell von der ihr zugrundeliegenden Natur abzugrenzen sind. Volker Gerhardt war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin.

Wahrheit ist der Wille der Überwältigung

Für Friedrich Nietzsche bedeutet der Wille zur Wahrheit: „Ich will nicht täuschen, auch mich selbst nicht.“ Und hiermit befindet er sich auf dem Boden der Moral. Im Nachlass vom Herbst 1887 findet sich sogar noch eine Steigerungsform. Wahrheit sei ein Name „für den Willen der Überwältigung. Wahrheit hineinlegen, als ein aktives Bestimmen, nicht als Bewusstsein von etwas, das an sich fest und bestimmt wäre. Es ist ein Wort für den Willen zur Macht.“ Christian Niemeyer weist darauf hin, dass man gegen diese Pointe das Bedenken vortragen könnte, Friedrich Nietzsche moralisiere hiermit das Wahrheitsproblem. Und er verfehle die in seinem Grundansatz an sich die sehr viel zwingendere Psychologisierung des Moralbegriffs. Der Erziehungswissenschaftler und Psychologe Prof. Dr. phil. habil. Christian Niemeyer lehrte bis 2017 Sozialpädagogik an der TU Dresden.