Das Denken ist auf der tieferen Ebene ein dezidiert analoger Vorgang. Bevor es die Welt in Begriffen fasst, ist es von ihr ergriffen, ja affiziert. Byung-Chul Han ergänzt: „Das Affektive ist wesentlich für das menschliche Denken. Das erste Denkbild ist die Gänsehaut. Künstliche Intelligenz (KI) kann schon deshalb nicht denken, weil sie keine Gänsehaut bekommt.“ Ihr fehlt die affektiv-analoge Dimension, die Ergriffenheit, die von Daten und Informationen nicht eingeholt werden kann. Das Denken geht von einer Ganzheit aus, die den Begriffen, Vorstellungen und Informationen vorgelagert ist. Es bewegt sich bereits in einem „Erfahrungsfeld“, bevor es sich den in diesem vorkommenden Gegenständen und Tatsachen eigens zuwendet. Das Seiende im Ganzen, dem das Denken gilt, ist zunächst in einem affektiven Medium wie Stimmung erschlossen. Die Bücher des Philosophen Byung-Chul Han wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.

Künstliche Intelligenz

Die Politik muss für das Wohlgefühl der Bürger sorgen

Das Potenzial, mithilfe abstrakter Vorstellungen gemeinsame Ziele und Perspektiven zu entwickeln und dadurch Verbundenheit und Identität zu fördern, besitzt auch die Politik. Hans-Otto Thomashoff kritisiert: „Aber sie lässt es bei uns seit Jahrzehnten weitgehend ungenutzt.“ Dabei kann Politik Hoffnungen wecken, Visionen, für die die Menschen bereit sind, sich einzubringen. Was als Idee beginnt, kann, einmal entfacht, zu einer Neugestaltung gesellschaftlichen Miteinanders werden, zu einer Revolution – im Guten wie im Schlechten. Eine zukunftsorientierte Politik sollte bewusst und gezielt an der Weiterentwicklung der Gesellschaft arbeiten. Hierzu muss sie Anstoß geben zum Fantasieren, zum Diskutieren und zum konkreten Umsetzen. Sie sollte berücksichtigen, was Menschen brauchen, um sich im Leben wohlzufühlen. Und das ist eben mehr als nur die Absicherung der wirtschaftlichen Existenz. Hans-Otto Thomashoff ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse in eigener Praxis in Wien.

Künstliche Intelligenz hat keine Intuitionen

Schon Dreijährige begreifen, dass Menschen im Gegensatz zu Objekten Absichten und Wünsche haben. Die schließen intuitiv aus Blicken, Körperbewegungen oder Tonfällen auf die Absichten anderer Menschen. Gerd Gigerenzer weiß: „Die Fähigkeit, anderen Menschen Absichten zuzuschreiben, bezeichnet man auch als Theorie des Geistes (Theorie of Mind).“ Sie trägt beispielsweise zum sicheren Fahren im Straßenverkehr bei. Wenn ein Kind an der Bordsteinkante einer vielbefahrenen Straße steht, können menschliche Fahrer in einem Sekundenbruchteil erkennen, ob das Kind die Absicht hat, auf die Straße zu laufen oder nicht. Wenn das Kind einen Ball auf der anderen Straßenseite im Blick hat, könnte das sehr wohl passieren. Blickt das Kind dagegen eine Frau direkt neben sich an, ist das unwahrscheinlich. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gerd Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.

Gut zu sein macht unter allen Umständen glücklich

Rebekka glaubt nicht, dass es schwer ist, gut zu sein. Und zu bleiben. Wie das funktioniert beschreibt sie in ihrem neuen Buch „Die Kunst gut zu sein“. Gut zu sein ist ihrer Meinung nach eine Haltung, eine Entscheidung, die immer und unter allen Umständen glücklich macht. Nämlich erstens diejenigen, die das Gute empfangen und zweitens jene, die es geben. Rebekka Reinhard schreibt: „Es beginnt mit einem Lächeln, das anderen signalisiert: Da ist jemand, der mich sieht. Als Mensch sieht.“ Ihr Buch soll Mut und Lust aufs Gutsein machen. „Die Kunst gut zu sein“ ist eine Einladung zur simplen Menschlichkeit, die man zu oft vergisst, weil ständig ein Termin, ein Konflikt, eine Zerstreuung dazwischenkommt. Rebekka Reinhard ist Chefredakteurin des Magazins „human“ über Mensch und KI. Unter anderem ist sie bekannt durch den Podcast „Was sagen Sie dazu?“ der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft wbg.

Künstliche Intelligenz kann Entscheidungen verbessern

Wenn Entscheidungen zu treffen sind, verwenden Experten meist weniger Informationen als Neulinge. Denn sie wissen, was relevant ist und ignorieren den Rest. Wenn einige Aspekte wichtiger sind als andere, halten sich Experten vorrangig an diese Merkmale und stützen ihre Entscheidung unter Umständen nur auf den wichtigsten Aspekt. Gerd Gigerenzers Forschungsteam hat diese Intuitionen in einfache Algorithmen programmiert, die effiziente Entscheidungsbäume heißen. Der Name bringt ihre rasche und ökonomische Logik zum Ausdruck. Gerd Gigerenzer weiß: „Psychologische Künstliche Intelligenz (KI) kann, wie im Fall von effizienten Entscheidungsbäumen, menschliche Entscheidungen fördern und verbessern.“ Im Gegensatz zu vielen komplexen Algorithmen ist psychologische KI transparent, was ihren Nutzern ermöglicht, einen Algorithmus zu verstehen und ihn an veränderte Situationen anzupassen. Gerd Gigerenzer ist ein weltweit renommierter Psychologe. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.

Künstliche Intelligenz beeinflusst das Leben grundlegend

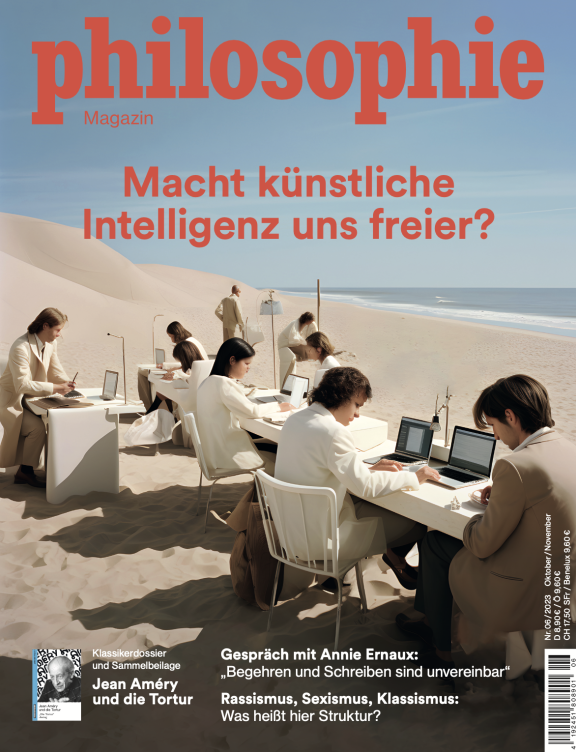

Das Titelthema des Philosophie Magazins 06/2023 beschäftigt sich mit den Chancen und Gefahren der künstlichen Intelligenz. Denn spätestens seit der Veröffentlichung der Sprachsoftware ChatGPT des Unternehmens OpenAI im November vergangenen Jahres nämlich ist klar, dass es eine Zeit vor und eine nach der breitenwirksamen Anwendung künstlicher Intelligenz gibt. Dominik Erhard, der die Redaktionsleitung Online des Philosophie Magazins innehat, erklärt: „Künstliche Intelligenz, das meint an dieser Stelle Maschinen und Software, die zu menschenähnlichen Intelligenzleistungen fähig sind. Dies kann beinhalten, dass sie lernen, schlussfolgern, Probleme lösen, sich an Umweltbedingungen anpassen oder Aufgaben der Sprach- und Bilderkennung durchführen.“ Und so scheint die Frage, ob künstliche Intelligenz (KI) heutiges und künftiges Leben auf der Erde grundlegend beeinflusst, überflüssig, weil man sie eindeutig mit Ja beantworten kann.

Algorithmen benötigen eine stabile Welt

Beim Online-Dating hat zwar jede Person ein Profil, aber das Profil ist nicht die Person. Gerd Gigerenzer weiß: „Die Menschen neigen dazu, ihre Profile zu schönen. Und selbst wenn sie gewissenhaft zu Werke gehen, wird das Profil nicht der Vielschichtigkeit eines Menschen gerecht.“ Allgemeiner kommt diese Erkenntnis im „Prinzip der stabilen Welt“ zum Ausdruck. Komplexe Algorithmen arbeiten am zuverlässigsten in wohldefinierten, stabilen Situationen, in denen große Datenmengen zur Verfügung stehen. Die menschliche Intelligenz dagegen hat sich entwickelt, um Ungewissheit zu bewältigen, unabhängig davon, ob Big oder Small Data vorliegen. Die Regeln von Schach oder Go sind wohldefiniert und insofern stabil, als sie heute und morgen gelten. Gerd Gigerenzer ist ein weltweit renommierter Psychologe. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.

Herbert Simon war einer der Begründer der KI

Warum kann künstliche Intelligenz (KI) beim Schach gewinnen, aber nicht den passendsten Partner finden? Schließlich scheint das Ziel doch ähnlich zu sein. Man weist jedem Zug oder Kandidaten einen Wert zu und sucht dann den besten aus. Gerd Gigerenzer ergänzt: „Schachalgorithmen wie Deep Blue weisen den Milliarden mögliche Stellungen, die das System vorhersehen kann, Werte zu. Genauso wie Liebesalgorithmen Millionen von potenziellen Partnern Punkte zuordnen.“ Beim Schach klappt das wunderbar. Warum nicht auch in allen anderen Bereichen? Herbert Simon war einer der Begründer der Künstlichen Intelligenz. Und er war bislang der einzige Wissenschaftler, der sowohl den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften und den Turing Award – informell auch Nobelpreis für Informatik – erhalten hat. Gigerenzer ist ein weltweit renommierter Psychologe. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.

Der Übersetzer muss die Originalsprache verstehen

Wer eine Fremdsprache verstehen möchte und sie nicht selbst beherrscht, braucht einen Übersetzer. Gerd Gigerenzer fügt hinzu: „Wenn ein Text aus einer Sprache in eine andere übertragen werden soll, muss ein Übersetzer die Originalsprache verstehen, aber einen besseren Zugang zur Zielsprache besitzen, um Redewendungen und Ironie ausdrücken zu können.“ Daher übersetzen professionelle Übersetzer in der Regel in ihre Muttersprache. Wie konstruiert man aber am besten eine Übersetzungsmaschine? Folgt man der psychologischen Künstlichen Intelligenz (KI), würde man professionelle Übersetzer und Linguisten in einem Raum versammeln. Dann würde man versuchen, ihre Intuitionen und Urteil in Regeln zu fassen, die sich in Software programmieren ließen. Gerd Gigerenzer ist ein weltweit renommierter Psychologe. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.

Norbert Wiener prägte den Ausdruck Kybernetik

Die Ursprünge der heute weitreichenden Erklärungsansprüche, die im Zusammenhang mit dem Informationszeitalter stehen, liegen in der sogenannten Kybernetik. Sie wurde als interdisziplinäres Forschungsgebiet auf einer Reihe von Konferenzen etabliert, die von 1946 bis 1953 in den USA stattfanden. Markus Gabriel fügt hinzu: „Federführend war der Neurophysiologe Warren McCulloch (1898 – 1969). Zu diesem Umfeld gehörten viele bekannte Wissenschaftler, insbesondere der Mathematiker Norbert Wiener (1894 – 1964), der den Ausdruck „Kybernetik“ maßgeblich prägte.“ Dazu gehörte auch der Mathematiker und Logiker John von Neumann (1903 – 1957), der neben Alan Turing (1912 – 1954) als der bedeutendste Begründer der Informatik gilt. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.

Effiziente Lösungen hängen von Interessen ab

Um es zu verstehen, muss man sich den Begriff eines Problems zunächst einmal genauer anschauen. Markus Gabriel definiert: „Ein Problem ist eine Aufgabe, die ein Akteur lösen will, um ein bestimmtes Ziel, also die Lösung, zu erreichen.“ Für jedes Problem gibt es verschiedene Lösungsstrategien, die man nach ihrer Effizienz ordnen kann. Doch schon da beginnt das Problem mit den Problemen. Denn was als effizient gilt, hängt von den Interessen ab. Der schnellste Weg, eine Lösung zu erreichen, ist nicht unbedingt intelligent, sondern nur, wenn Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Es gibt also kein absolutes Effizienzkriterium. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung

Im Zuge der digitalen Revolution erleben die Menschen heute einen öffentlichkeitswirksamen Bewusstseinswandel. Immer wieder liest man von den Herausforderungen der Digitalisierung und den Gefahren. Aber es gibt auch Hoffnungen, die mit dem technischen Fortschritt wie der künstlichen Intelligenz verbunden sind. Markus Gabriel ergänzt: „Aus unserer alltäglichen Erfahrung kennen wir den Eindruck einer zunehmenden gesellschaftlichen Beschleunigung.“ Das hängt sicherlich mit dem exponentiellen Wachstum der Rechenleistungen der Computer zusammen. In diesem Kontext wirkt „die These vom erweiterten Geist“ besonders plausibel. Sie besagt, dass die menschliche psychologische und mentale Wirklichkeit längst nicht mehr auf den Leib eines Menschen beschränkt ist. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.

Die digitale Welt bietet Chancen und Risiken

In seinem neuen Buch „Klick“ beschreibt der Psychologe und Risikoforscher Gerd Gigerenzer anhand vieler konkreter Beispiele, wie Menschen die Chancen und Risiken der digitalen Welt für ihr Leben richtig einschätzen können. Dabei geht es auch um die Frage, wie man sich am besten vor den Verlockungen sozialer Medien schützen kann. In den letzten Jahren hat Gerd Gigerenzer bei vielen populärwissenschaftlichen Veranstaltungen über Künstliche Intelligenz (KI) gesprochen. Dabei war er immer wieder überrascht, wie verbreitet das bedingungslose Vertrauen in komplexe Algorithmen zu sein scheint. Wenn man Menschen durch Software ersetze, könne man die Welt besser und angenehmer machen, versicherten die Tech-Vertreter den Zuhörern. Gerd Gigerenzer ist ein weltweit renommierter Psychologe. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.

Stummes Wissen durchzieht den Alltag

Künstliche Intelligenz baut keine Welt auf und schon gar nicht das Gefühl, sich in einer solchen Welt zu befinden. Doch gerade dieses „In-der-Welt-Sein“ ist elementar für alles menschliche Erleben. Der deutsche Philosoph Martin Heidegger hat das schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert gezeigt. Von hier aus unterscheiden Menschen, was für sie relevant ist und was nicht. Richard David Precht stellt fest: „Eine riesige Menge stummen Wissens durchzieht unseren Alltag, bestimmt unsere Handlungen und unsere Sprache. Bedeutungen werden nicht logisch erschlossen, sondern dem Kontext abgelauscht. Unser Denken hat einen feinen, gesamtkörperlichen Sinn für Stimmungen, Zwischentöne und komplexe Zusammenhänge.“ Jedes Thema erscheint einem Menschen in einem Horizont von persönlichem und kulturellem Vorwissen. Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht zählt zu den profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.

Die Sprache ist von Unschärfe geprägt

Zur Lebenswelt der Menschen gehört auch die natürliche Sprache. Also zum Beispiel Deutsch, Finnisch oder welche Sprache man auch immer in Deutschland als Muttersprache spricht. Markus Gabriel stellt fest: „Übrigens ist es gar nicht so einfach, wie man denkt, Deutsch als Amtssprache zu definieren.“ Welche Fremdwörter und mathematischen Formeln gehören zum Deutschen? Natürliche Sprachen sind keine formalen Systeme. Die Bedeutung der meisten Ausdrücke, vermutlich sogar die Bedeutung aller Ausdrücke, ist nicht präzise definiert. Das nennt man in der Sprachphilosophie Unschärfe beziehungsweise Vagheit. Ludwig Wittgenstein kommt in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ zu der Einsicht, dass die natürliche Sprache durch und durch unscharf ist. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.

Willensimpulse bestimmen die Glücksdynamik

Die künstliche Intelligenz (KI), die einen Meister des „Go“ Spiels schlug, ist nicht emotional. Emotionalität ist kein irrationales Manko des Menschen, wie viele antike Griechen und manchen Philosophen der Aufklärung, wie beispielsweise Immanuel Kant, meinten. Richard David Precht erläutert: „Ohne unsere Gefühle wüsste unser Verstand überhaupt nicht, was er tun soll. Es sind unsere emotionalen Willensimpulse und ihre Erfüllung, die wesentlich unsere Glücksdynamik bestimmen.“ Künstliche Intelligenzen können Emotionen zwar mit Sensoren erspüren und mimisch und stimmlich imitieren. Aber das macht sie beileibe nicht zu emotionalen Wesen. „Affective Computing“ verhält sich zum Empfinden von Emotionen wie Donald Duck zu einer Stockente. Auch können künstliche Intelligenzen nicht alle menschlichen Gefühle lesen. Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht zählt zu den profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.

Das Smartphone bestimmt das Leben

Berlin im Jahr 2020. Über das Smartphone verwalten und gestalten inzwischen viele Menschen ihr Leben. Andreas Barthelmess behauptet: „Nicht nur Musik und Messages und sonstigen Digitalkram, sondern unser gesamtes Leben. Wir haben es immer in der Tasche, immer dabei: unser Smartphone, unser Leben. Und so geht es nicht nur uns, sondern auch den Menschen in Madrid und Madras, Mumbai und Moskau.“ Im digitalen Zeitalter ist scheinbar alles immer und überall. Und mit dem Smartphone hat man zugleich immer alles in der Hand, im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne. Alles ist immer überall und gleichzeitig supernah. Ist das Smartphone vielleicht inzwischen zu nah an die Menschen herangerückt? Die Antwort lautet: ja. Dabei muss man allerdings Digitalisierung, Netz und Smartphone differenzieren. Andreas Barthelmess ist Ökonom, Start-up-Unternehmer und Publizist.

Wahr und falsch sind kaum mehr zu unterscheiden

In seinem neuen Buch „Undinge“ vertritt Byung-Chul Han die These, dass die rapide steigende Informationsflut die Menschen in eine postfaktische Gesellschaft stürzt. In vielen Fällen ist sogar die Unterscheidung zwischen wahr und falsch aufgehoben. Informationen zirkulieren nun ohne jeden Realitätsbezug in einem hyperrealen Raum. Byung-Chul Han stellt fest: „Die Welt wird zusehends unfassbarer, wolkiger und gespenstischer.“ Schon vor Jahrzehnten stellte der Medientheoretiker Vilém Flusser fest, dass Undinge von allen Seiten in die Umwelt der Menschen eindringen. Weil sie die Dinge verdrängen, nennt man sie Undinge. Byung-Chul Han entwickelt in „Undinge“ sowohl eine Philosophie des Smartphones als auch eine Kritik der künstlichen Intelligenz aus ungewohnter Perspektive. Byung-Chul Han ist ein koreanisch-deutscher Philosoph, Kulturwissenschaftler und Autor. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.

Die Menschen waren das „Andere der Natur“

Es ist für Richard David Precht faszinierend zu sehen, wie das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) die Philosophie zwingt, den Menschen ganz neu zu sehen. Oder wie es der amerikanische Nobelpreisträger Herbert A. Simon bereits 1977 formulierte: „Die wahrscheinlich wichtigste Frage über den Computer ist, was er mit dem menschliche Selbstverständnis und seinem Platz im Universum getan hat und weiterhin tun wird.“ Zweieinhalbtausend Jahre lang waren die Menschen der westlichen Kultur ihrem Selbstverständnis nach das „Andere der Natur“. Beseelt vom göttlichen Logos, der ihnen Vernunft, Urteilsfähigkeit und Sprache schenkte, setzten sie sich die Pflanzen und Tiere als das Triviale entgegen. Der Logos schenkte ihnen die Teilhabe an einer höheren Sphäre des Seins. Diese ist größer als der Mensch selbst. Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht zählt zu den profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.

Die Demokratie lebt von der Klugheit seiner Bürger

Für Silvio Vietta ist klar, dass die Demokratie als politische Verwaltungsform ein hohes Maß an Klugheit und eigener Denkarbeit seiner Bürger verlangt. Die antike Athener Demokratie ist nicht zuletzt daran zugrunde gegangen, dass ihre Bürger diese Form der politischen Klugheit nicht aufgebracht haben. Der große Kulturhistoriker Jakob Burckhardt nannte die Griechen ein „hochbegabtes Volk“. Jedoch agierte es in der Athener Demokratie auch politisch undiszipliniert und häufig geradezu chaotisch. Jakob Burckhardt beschreibt, wie sich dasjenige Volk in Athen von der ehrlichen Arbeit abwendet und an lauter Volksversammlungen und Gerichthalten gewohnt war. Dabei unterlag es einer völlig verdrehten und lüsternen Phantasie. Angetrieben durch eine Kultur der Korruption und „fake news“, verrieten die Athener schließlich sogar ihre eigenen Feldherren. Prof. em. Dr. Silvio Vietta hat an der Universität Hildesheim deutsche und europäische Literatur- und Kulturgeschichte gelehrt.

Künstliche Intelligenzen eignen sich das Weltwissen an

Holger Volland weiß: „Die Sprache ist eine unerschöpfliche Ressource, um daraus neue Welten zu erschaffen und beschreiben zu können.“ Daneben besitzt die Sprache eine einzigartige Fähigkeit: Gefühle zu vermitteln, die weit über die Bedeutung von Wörtern hinausgehen. Die Schriftstellerin und Apothekerin Marie von Ebner-Eschenbach schrieb einmal: „Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten.“ Denn diese zeigen, dass es Dinge gibt, die nicht zur eigenen Kultur gehören. Deshalb braucht man für sie keinen eigenen Begriff. Auch der fremde Klang von Wörtern scheint Dingen eine neue Bedeutungsebene zu geben. Fremde Sprachen ermöglichen auch neue Formen des Denkens. Weil zum Beispiel Begriffe fehlen oder es plötzlich viele Wörter mit feinsten Unterscheidungen gibt. Das gilt für eine Sache, die im Deutschen nur durch ein Wort repräsentiert wird. Der Informationswissenschaftler Holger Volland lehrte an der Hochschule Wismar Gestaltung. Zudem kuratierte er große Ausstellungen der Gegenwartskunst in Argentinien und Deutschland.

Die Disruption ist das Phänomen der Gegenwart

In seinem ersten Buch „Die große Zerstörung“ vertritt Andreas Barthelmess die These, dass sich viele Menschen von den digitalen Brüchen und den dadurch entstehenden Zerstörungen überfordert fühlen. Deshalb polarisiert sich die Gesellschaft. Es entstehen Gruppen, die sich unversöhnlich und feindselig gegenüberstehen. Künstliche Intelligenz und autonomen Maschinen vernichten Arbeitsplätze. Facebook, Google und Chinas Datenmacht steuern auf einen globalen Staatsstreich zu. Doc im Bruch liegt für Andreas Barthelmess auch die Lösung: „Digitale Bewegungen wie #MeToo und Fridays for Future machen Hoffnung auf eine neue demokratischen Weltordnung.“ Der Autor analysiert scharfsinnig die digitale Kultur und macht konkrete Vorschläge für die Politik. Das Gefühl der Alternativlosigkeit kennt er nicht. Vor allem aber glaubt er an das vereinte Europa: „In flexiblen Allianzen macht es sich auf zur globalen Bürgergesellschaft.“ Andreas Barthelmess ist Ökonom, Start-up-Unternehmer und Publizist.

Computer lösen keine Aufgaben durch Klugheit

Computer sind noch weit davon entfernt, das zu können, was Menschen können. Der Menschheit bleiben immer noch einige Jahrzehnte, bis die künstliche Intelligenz an die der Menschen heranreichen könnte. Timothy Garton Ash stellt fest: „Viel grundsätzlicher aber müssen wir uns fragen, was wir wollen, was Computer tun – nicht, was sie tun können.“ Der Computerwissenschaftler Joseph Weizenbaum, der das sprechende Computerprogramm „Eliza“ entwickelt hat, schreibt in seinem später verfassten Buch „Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft“. Die Grenzen dessen, was Menschen von Computern erwarten, sind nach ethischen und nicht nach technischen oder mathematischen Gesichtspunkten zu ziehen. Timothy Garton Ash ist Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University.

Computer sind reine Logik

Bei der künstlichen Intelligenz (K.I.) handelt es sich nicht um Denken, sondern um ein Denkmodell. Ein Modell muss dabei demjenigen, was es modelliert – seinem Zielsystem – allenfalls ähneln. Markus Gabriel erläutert: „Es ist keine Kopie, sondern kann selber auch ganz andere Eigenschaften haben als dasjenige, was wir durch es verstehen und erklären wollen.“ Bei der menschlichen Intelligenz (M.I.) kann man der Einfachheit halber davon ausgehen, dass es sich bei der Intelligenz um das Vermögen zu denken handelt, wie Luciano Floridi sich ausdrückt. Mit den Gesetzen des Denkens beschäftigt sich die Logik, sofern der Denkprozess darin besteht, Gedanken zu erfassen. Seit 2009 hat Markus Gabriel den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne und ist dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.

Die Künstliche Intelligenz managt menschliche Beziehungen

Soziale Plattformen wie Facebook oder Instagram beeinflussen gezielt die Meinung ihrer Benützer durch die Auswahl der Inhalte. Natürlich handelt es sich dabei noch nicht primär um Künstliche Intelligenz. Holger Volland fügt hinzu: „Jedoch bildet das in den sozialen Medien antrainierte Verhalten eine sehr solide Basis dafür, dass Künstliche Intelligenzen über diese Plattformen recht effizient unsere Beziehungen managen können. Denn ihr Einfluss darauf, wer unsere Freunde sind und was wir von ihnen halten, ist immens.“ Die Algorithmen der Unternehmen beeinflussen, welche unserer Kontakte man häufig angezeigt bekommt, sie filtern die Nachrichten dieser Personen und zeigen einem nur diejenigen, die am meisten Zustimmung und Interaktion hervorrufen. Der Informationswissenschaftler Holger Volland lehrte an der Hochschule Wismar Gestaltung und kuratierte große Ausstellungen der Gegenwartskunst in Argentinien und Deutschland.