Das neue Philosophie Magazin 04/2024 geht im Titelthema der Frage nach: Ist die Demokratie auf Sand gebaut? Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler schreibt dazu: „Tatsächlich erlebt wohl jeder Mensch diese Momente, in denen man am Fundament unserer Staatsform, die alle Macht dem Volk verleiht, schier verzweifelt.“ Auch wenn alle Macht beim Volk liegt, gibt es kein Prüfsiegel für Mündigkeit und moralische Integrität. Niemand muss vor dem Wahlgang beweisen, dass er urteilsfähig ist. Der Rechtsphilosoph und Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde sagt: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Demokratien sind nur so lange stabil, wie die Bürger bestimmte, freiheitliche Werte teilen. Etwa, dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist.

Philosophie

Geliebt zu werden ist ein Glück

Die Erfahrung der Andersheit zeigt früher oder später Wirkung. Charles Pépin erläutert: „Durch die Berührung mit dir entdecke ich nicht nur deine Sichtweise, ich verändere mich auch. Ich habe einen neuen Weg eingeschlagen, habe einige meiner Gewohnheiten und auch einige Einstellungen geändert. Meine Vorlieben haben sich gewandelt und in manchen Situationen reagiere ich nicht mehr wie früher, kurzum, ich habe mich verändert.“ Ob zum Besseren oder nicht, ist unwichtig. Der fühlbarste Beweis dafür, dass man einem anderen begegnet ist, besteht darin, dass man sein Leben anders als vorher führt. Ein Don Juan dagegen verändert sich nicht: Er verführt alle Frauen, aber keiner begegnet er. Charles Pépin ist Schriftsteller und unterrichtet Philosophie. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.

Ein Fake verfolgt meist unlautere Absichten

Thomas Strässle stellt fest: „Die gegenwärtige Debatte über den Fake ist in erster Linie eine politische Debatte, keine philosophische oder ästhetische. Sie hat es mit einem Phänomen zu tun, das sich als manipulativer Übergang an Fiktionalität über die Faktizität beschreiben lässt.“ Solche Manipulationen können aus unterschiedlichsten Gründen und mit verschiedenen Zielen geschehen. Sie erfolgen aber meist aus unlauteren Absichten. Entsprechend trägt die Debatte auch moralische Züge. Der Fake gilt als eine Plage der Gegenwart, die mit allen Mitteln bekämpft und nach Möglichkeit wieder aus der Welt geschafft werden soll. Univ. – Prof. Dr. Thomas Strässle ist Leiter des spartenübergreifenden Y Instituts an der Hochschule der Künste in Bern. Zudem ist er Professor für Neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Zürich.

Aristoteles entwickelt die Idee der Eudaimonia

Die Vorstellung, dass Menschen sich entfalten und wachsen wollen, geht zurück auf philosophische Vorstellungen aus der griechischen Antike. Michaela Brohm-Badry erläutert: „Aristoteles war es, der die Vorstellung eines guten Lebens mit denen der menschlichen Entwicklung verband.“ Seine Idee der Eudaimonia meint einen guten Geist, der die Glückseligkeit bringt. Ziel des menschlichen Strebens ist, so Aristoteles, das gelingende oder gute Leben. Dieses hat Werte und Ziele – von ihm als „Tugenden“ bezeichnet. Dem zugrunde liegt ein Wachstumsmotiv, welches im Menschen darauf drängt, seine Fähigkeiten zu vervollkommnen und ein im Großen und Ganzen gutes Leben zu führen. Aristoteles lehrte, dass eine Neigung in allen menschlichen Systemen besteht, das Gute des Menschseins aktiv anzustreben und zu erreichen. Prof. Dr. Michaela Brohm-Badry ist Professorin für Lernforschung. Sie war langjährige Dekanin des Fachbereichs Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Philosophie und Psychologie an der Universität Trier.

Humanisten benennen Elemente des menschlichen Glücks

Die humanistische Tradition wurde seit jeher von einem breiten und langen Schatten begleitet, den man als antihumanistische Tradition bezeichnen könnte. Sarah Bakewell erläutert: „Während Humanisten die Elemente des menschlichen Glücks und der menschlichen Vortrefflichkeit benennen, zählen die Antihumanisten ebenso eifrig unser Elend und unsere Schwächen auf.“ Sie weisen auf zahlreiche Defizite der Menschen hin, auf die Unzulänglichkeiten ihrer Talente und Fähigkeiten, Probleme zu bewältigen und einen Lebenssinn zu finden. Antihumanisten missbilligen oft die Vorstellung, sich an irdischen Vergnügungen zu erfreuen, und plädieren stattdessen für eine radikale Umgestaltung des Lebens der Menschen. Entweder indem sie sich von der materiellen Welt abwenden oder indem sie ihre Ansichten – oder sich selbst – dramatisch verändern. Sarah Bakewell lebt als Schriftstellerin in London, wo sie Creative Writing an der City University lehrt und für den National Trust seltene Bücher katalogisiert.

Menschen streben nicht unbedingt nach dem Guten

Ina Schmidt ist fest davon überzeugt, dass es einen Bezug zum Guten gibt und geben muss, damit Menschen überhaupt in der Lage sind, ihr Handeln moralisch auszurichten. Was halten die Menschen eigentlich von sich selbst? Gern führen sie die Menschlichkeit an, wenn von humanistischen Gründen oder humaner Hilfe die Rede ist. Dahinter stehen Absichten, die sie mit dem Guten verbinden und eben nicht mit etwas, das auf gedankenlosen Egoismus und profitorientierte Zerstörung ausgerichtet ist. Dass der Mensch dafür gemacht ist, nach dem Guten zu streben, kann man jedoch mit guten Gründen anzweifeln. Ina Schmidt ist Philosophin und Publizistin. Sie promovierte 2004 und gründete 2005 die „denkraeume“. Seitdem bietet sie Seminare, Vorträge und Gespräche zur Philosophie als eine Form der Lebenspraxis an.

Die Aufklärung muss sich gegen Cancel Culture verteidigen

Die Stärke des aufklärerischen Projekts ist zugleich ihre Schwäche. Im Vertrauen auf die menschliche Vernunftfähigkeit nimmt sie ihre Kritiker als Gesprächspartner ernst und bekämpft sie nicht als Feinde. Julian Nida-Rümelin ergänzt: „Ihre Stärke beruht auf ihrer Universalität und Inklusivität, ihre Schwäche ebenso. Wenn sie sich mit den Mitteln ihrer Feinde, zu denen Cancel Culture ganz wesentlich gehört, verteidigen würde, gäbe sie sich selbst auf. Sie muss sich verteidigen, ohne ihre eigenen Grundlagen zu gefährden.“ Unter Cancel Culture versteht Julian Nida-Rümelin eine kulturelle Praxis, die Menschen abweichender Meinungen zum Schweigen bringt, indem sie erstens die Äußerung dieser Meinungen unterbindet, behindert oder zumindest erschwert. Zweitens, indem sie Personen, die diese Meinung haben, zum Schweigen bringt, aus dem Diskurs ausgrenzt oder zumindest marginalisiert. Julian Nida-Rümelin gehört zu den renommiertesten deutschen Philosophen und „public intellectuals“.

Die Künstliche Intelligenz kann nicht denken

Das Denken ist auf der tieferen Ebene ein dezidiert analoger Vorgang. Bevor es die Welt in Begriffen fasst, ist es von ihr ergriffen, ja affiziert. Byung-Chul Han ergänzt: „Das Affektive ist wesentlich für das menschliche Denken. Das erste Denkbild ist die Gänsehaut. Künstliche Intelligenz (KI) kann schon deshalb nicht denken, weil sie keine Gänsehaut bekommt.“ Ihr fehlt die affektiv-analoge Dimension, die Ergriffenheit, die von Daten und Informationen nicht eingeholt werden kann. Das Denken geht von einer Ganzheit aus, die den Begriffen, Vorstellungen und Informationen vorgelagert ist. Es bewegt sich bereits in einem „Erfahrungsfeld“, bevor es sich den in diesem vorkommenden Gegenständen und Tatsachen eigens zuwendet. Das Seiende im Ganzen, dem das Denken gilt, ist zunächst in einem affektiven Medium wie Stimmung erschlossen. Die Bücher des Philosophen Byung-Chul Han wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.

Viele Menschen zweifeln an der Realität

Jaron Lanier sagt: „Der Umstand, dass etwas unscharf und ungenau ist, bedeutet nicht, dass es nicht real ist.“ Nie hat der Mensch so sehr an der Realität gezweifelt wie heute. Nie war er derart besessen von ihr. Zu viele unterschiedliche Versionen von Realität machen die Eindeutigkeit kaputt. Weil sie kreuz und quer zueinander liegen, sich wie Ringkämpfe umeinanderwinden. Wie soll man sich hier noch auskennen? Rebekka Reinhard erläutert: „Die Lösung, welche die Null-und-Eins-Logik anzubieten hat, besteht hier darin, einfach immer mehr Wirklichkeiten zu generieren. Realitäten, von denen jede eindeutiger sein möchte als die andere.“ Jede hat ihre Pressesprecher, Bloggerinnen, Twitterer, weil sie „die“ Realität sein will. Jede besteht aus Fakten, und zu jedem Fakt gibt es mindestens eine Alternative. Die Philosophin Rebekka Reinhard war bis zur Einstellung der Zeitschrift stellvertretende Chefredakteurin des Magazins „Hohe Luft“.

Charles Pépin stellt sich auf die Seite der Philosophen der Kontingenz

Im Kern der Begegnung bietet sich der Zufall bisweilen als Schicksal dar. Doch das kann über seine wahre Natur nicht hinwegtäuschen, für die in der Philosophie der Begriff „Kontingenz“ verwendet wird. Charles Pépin erläutert: „Kontingenz ist das, was ist, aber auch hätte nicht sein können, und steht der Idee der Notwendigkeit oder Determiniertheit gegenüber: das, was ist und nicht hätte nicht sein können.“ Charles Pépin stellt sich auf die Seite der Philosophen der Kontingenz, zu denen Epikur oder Jean-Paul Sartre zählen, und gegen die Philosophen der Notwendigkeit wie Mark Aurel oder Baruch de Spinoza. Letztere gehen davon aus, dass alles einer höheren Notwendigkeit unterworfen ist. Charles Pépin ist Schriftsteller und unterrichtet Philosophie. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.

Die Wirklichkeit korrigiert Meinungen

Wirklichkeit ist der Umstand, dass es Gegenstände und Tatsachen gibt, über die man sich täuschen kann, weil sie nicht darin aufgehen, dass man bestimmte Meinungen über sie hat. Markus Gabriel fügt hinzu: „Wirkliches korrigiert unsere Meinungen. Aufgrund der Wirklichkeit unserer Gedanken können wir uns täuschen, aber eben auch richtigliegen. Dabei ist zu beachten, dass Wirklichkeit kein Ding oder Behälter ist, in dem sich Dinge befinden.“ Bei der Wirklichkeit handelt es sich vielmehr um eine Modalkategorie. Andere Beispiele für Modalkategorien sind Notwendigkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit und Kontingenz. Platon und Aristoteles haben als Erste damit begonnen, Modalkategorien aufzulisten und voneinander zu unterscheiden. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.

Drei Revolutionen prägten das Werk Immanuel Kants

Bei dem Wort „Revolution“ denken viele Leute heute zumeist an einen politischen Umsturz. Aber seinen ersten großen Auftritt in der europäischen Geistesgeschichte hatte es in der Astronomie. „De revolutionibus orbium coelestium“ – sprich „Über die Umwälzungen der Himmelsphären“ – so lautet der Titel des seinerseits revolutionären Buches, in dem Nikolaus Kopernikus 1543 sein heliozentrisches Weltbild darlegte. Marcus Willaschek erklärt: „Nicht die Sonne dreht sich um die Erde, wie der Augenschein es nahelegt und die Bibel behauptet, sondern die Erde und die anderen Planeten drehen sich um die Sonne.“ An die kopernikanische Bedeutung des Wortes „Revolution“ als „Umwälzung“ oder „Umdrehung“ knüpft Immanuel Kant an, der 1755 selbst eine bedeutenden, wenn auch lange vergessenen Beitrag zur modernen Astronomie leistet. Marcus Willaschek ist ein international führender Kant-Experte und Professor für Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

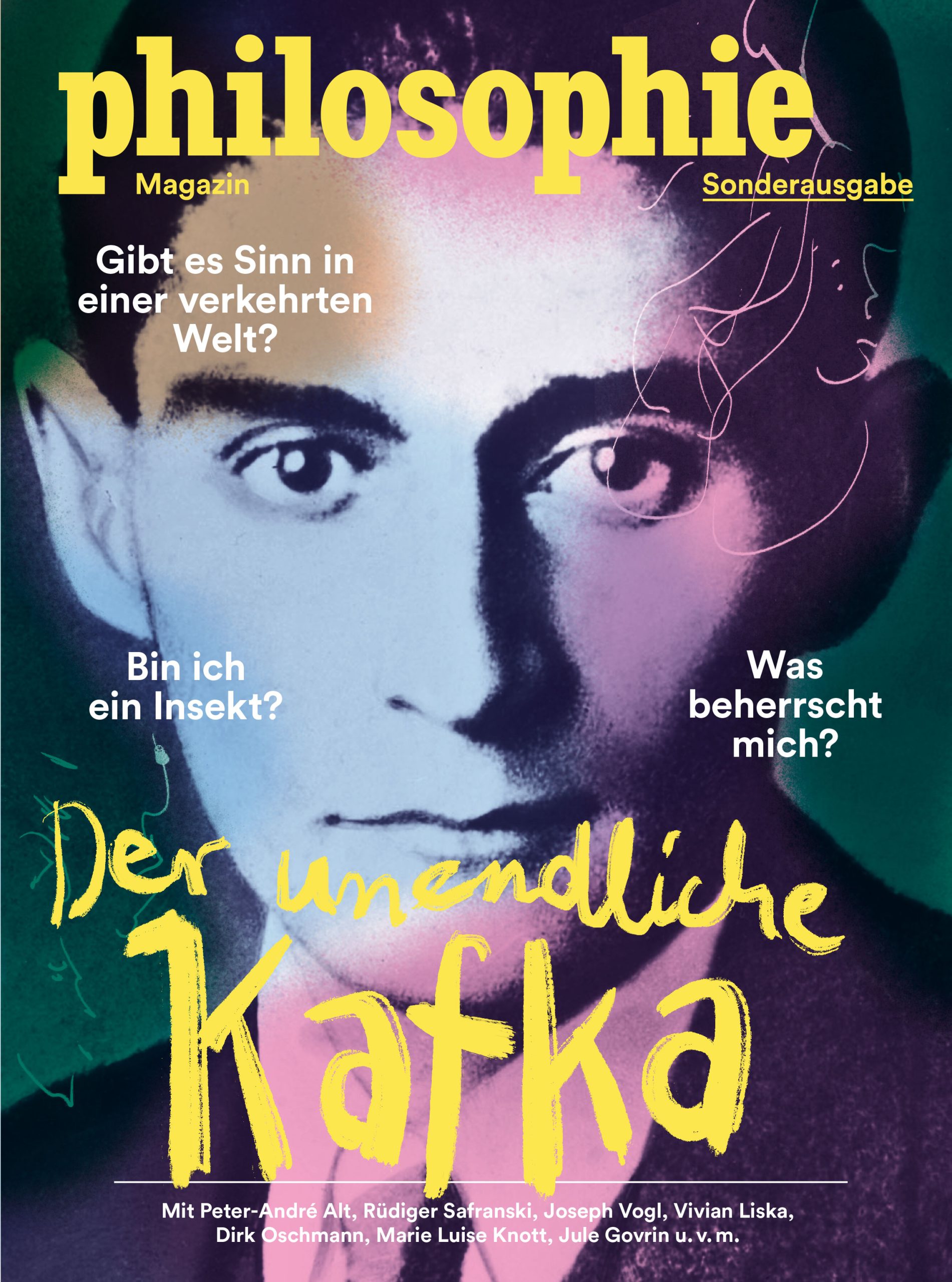

Kafkas Werk hat der philosophischen Nachwelt einen Schatz hinterlassen

Der Titel der Sonderausgabe Nr. 29 des Philosophie Magazins lautet: „Der unendliche Kafka“. Jana Glaese, Chefredakteurin der Sonderausgabe, schreibt: „Kafkas Werk hat der philosophischen Nachwelt einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie.“ Der Philosophie in ihrer akademischen und systematischen Gestalt misstraut Franz Kafka. Doch mit Begeisterung liest er jene Denker, in deren Texten und Biografien er seine eigenen existenziellen Fragen erkennt. Søren Kierkegaard (1813 – 1855) war der Philosoph, den Kafka wohl am intensivsten gelesen hat. Die biografischen Ähnlichkeiten der beiden sind augenfällig: Es verbindet sie eine Neigung zu Schuldgefühlen und zum Grübeln, vor allem aber das problematische Verhältnis zur Eheschließung.

Vertrauen und Sich-verlassen-auf unterscheiden sich

Ist es sinnvoll, zwischen Vertrauen und Sich-verlassen-auf zu unterscheiden? Martin Hartmann antwortet: „Die Philosophie macht hier oft einen Unterschied, im Englischen vor allem anhand der Begriffe „trust“ und „reliance“. Meine Antwort lautet: Ja, aber …“ Klar ist, dass die meisten Menschen im Alltag den Vertrauensbegriff breit verwenden. Sie unterscheiden nicht unbedingt zwischen Vertrauen und Sich-verlassen-auf. Oft können sie ohne Unterschied sagen, dass sie sich auf jemanden verlassen oder ihm vertrauen. Die Philosophie dagegen unterscheidet oft ganz klar zwischen Vertrauen und Sich-verlassen-auf. Jedoch ist nicht immer deutlich, was aus diesem Unterschied praktisch folgt oder ob ihm echte Unterschiede in den Einstellungen der Menschen entsprechen. Bekannt ist, dass Immanuel Kant sehr regelmäßig um 19 Uhr sein Haus verließ und einen Spaziergang machte. Martin Hartmann ist Professor für Praktische Philosophie an der Universität Luzern.

Das Smartphone verleiht ein Gefühl der Freiheit

Zu Beginn seiner Laufbahn umgab sich das Telefon mit der Aura einer schicksalhaften Macht. Sein Dröhnen war ein Befehl, dem man sich ergab. Medium ist Botschaft. Das Handy, dass die meisten Menschen heute mit sich herumtragen, besitzt nicht die Schwere des Schicksals. Es ist handlich und leicht. Byung-Chul Han fügt hinzu: „Wir haben es im wörtlichen Sinne im Griff. Das Schicksal ist jene fremde Macht, die uns immobilisiert. Auch die Botschaft als Stimme des Schicksals gewährt uns wenig Freiraum. Schon die Mobilität des Smartphones gibt uns ein Gefühl der Freiheit.“ Sein Läuten erschreckt niemand. Nichts am Mobiltelefon zwingt einen Menschen zur hilflosen Passivität. Niemand ist der Stimme des Anderen ausgeliefert. Die Bücher des Philosophen Byung-Chul Han wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.

Das Universum scheint ziemlich sinnlos zu sein

Der Physiknobelpreisträger Steven Weinberg schrieb: „Desto besser wir das Universum zu verstehen scheinen, desto sinnloser erscheint es auch.“ Gemeint ist damit vor allem, dass man immer mehr Phänomene rein physikalisch erklären kann. Christian Uhle ergänzt: „Verborgene Zwecke haben ausgedient. Vielen Menschen erscheint das heute völlig normal.“ Die Astronomin Margaret Geller fasst dies nüchtern zusammen: „Das Universum ist schlicht und einfach ein physikalisches System, wo soll da der Sinn liegen?“ So eine Aussage wäre von Galileo Galilei völlig undenkbar gewesen. Wenn der ganze Kosmos, die ganze Natur, jedes Blatt und jede Laus von Gott kommen, dann hat auch alles etwas zu bedeuten, deutet auf ihn hin, ist Ausdruck seines Willens. Das Anliegen des Philosophen Christian Uhle ist es, Philosophie in das persönliche Leben einzubinden.

Die Lüste unterliegen dem Regime der Gesundheit

Der letzte Mensch hält sich für klug, er „weiß alles“. Ganz ohne Smartphone vermutete Friedrich Nietzsche, dass die Demokratisierung des Wissens, eine Hybris zur Folge haben wird. Diese verwechselt die Möglichkeit des Zugriffs auf Informationen mit jener Erkenntnis, die sich ihrer Begrenztheit und Vorläufigkeit stets bewusst ist. Konrad Paul Liessmann erklärt: „Das Leben des letzten Menschen wird dominiert von den Aspekten des Angenehmen, Nützlichen, Mittelmäßigen.“ Die Lüste selbst unterliegen seit geraumer Zeit dem Regime der Gesundheit. Das trifft das Rauchen ebenso wie den Sex, das Essen ebenso wie das Trinken. Und es trifft auch die rar gewordenen geistigen Genüsse. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.

Freiwillige Einsamkeit ist schwer zu finden

Der Rückzug in die Einsamkeit dient meistens nur einer vorübergehenden Entlastung von der Gesellschaft und ist im Übrigen seinerseits gesellschaftlich organisiert und moralisch aufgeladen. Markus Gabriel erläutert: „Man denke nur an all die komplexen Erwartungen an einen Urlaub, in den man sich zurückzieht, um die Seele frei von sozialen Belastungen baumeln zu lassen.“ Immer wird irgendjemand andere stören, indem er in der Sauna spricht, die Tür knallt oder Handtücher wegräumt. Das stört die Erwartung, dass ein Urlaub perfekt sein muss. Es hilft auch nichts, sich in ein buddhistisches Kloster zurückzuziehen, um dort zu schweigen. Denn dort ist das Schweigen wiederum ritualisiert und von sozialen Regeln bestimmt. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.

Die Götter sind menschlichen Ursprungs

Im 5. und 6. Jahrhundert v. Chr. findet die Demokratie in Griechenland erstmals Erwähnung. Unter den vorsokratischen Denkern ist Xenophanes von Kolophon der erste, dem man die Einsicht in den menschlichen Ursprung der Götter zuschreibt. „Wenn die Pferde Götter hätten, sähen sie wie Pferde aus“, ist ein pointierter Spruch, mit dem Xenophanes in das Gedächtnis der Menschheit eingegangen ist. Volker Gerhard ergänzt: „In anderen Bemerkungen des Denkers kommen die Menschen als begrifflich aktive Wesen vor, die zwar auch Lebewesen wie die Tiere sind, aber dank einer besonderen Gunst der Götter über die Fähigkeit zum Erkennen und zum Denken verfügen.“ Volker Gerhardt lehrte bis 2012 als Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Dort ist er auch weiterhin als Seniorprofessor tätig.

Jeder Mensch hat seinen Preis

In der Lebenswelt hat alles seinen Preis, nicht nur die natürlichen Ressourcen und die Dinge, sondern auch die Menschen. Annemarie Pieper erklärt: „Zwar läuft niemand mit einem angehefteten Preisetikett durch die Gegend, aber wir taxieren andere automatisch: anhand ihres Aussehens, ihrer Kleidung, der Art, wie sie sich bewegen, sprechen, sich verhalten.“ In lange zurückliegenden Zeiten mag die blitzschnelle Einschätzung, insbesondere von Fremden, überlebenswichtig gewesen sein: Freund oder Feind? Besser, man bemächtigt sich seines Skalps als Trophäe für die eigene Überlegenheit, als die Konfrontation mit dem Leben zu bezahlen. Die heutigen Kopfjäger hingegen, die sogenannten Headhunter, bemessen den Wert einer Person an den Spitzengehältern, die der freie Markt für die Fähigkeiten ihres Kopfes zu zahlen bereit ist. Prof. Dr. Annemarie Pieper lehrte von 1981 bis 2004 Philosophie an der Universität Basel.

Pflichterfüllung bedeutet mitnichten Kritiklosigkeit

Pflichterfüllung ist kein Selbstzweck, und Pflichten, die frei von gutem Nutzen sind, sind kritisch zu hinterfragen. Pflichtbewusster Staatsbürger eines liberal-demokratischen Staates zu sein, bedeutet mitnichten Kritiklosigkeit oder einen Glauben an alle massenmedial verbreiteten Mehrheitsmeinungen. Richard David Precht nennt ein Beispiele: „Wer gegen Kohlekraftwerke oder Aufrüstung protestiert, vernachlässigt nicht seine staatsbürgerlichen Pflichten, lässt deswegen nicht Empathie vermissen oder missachtet die Schwachen und Schutzbedürftigen.“ Doch was sich auf Querdenker-Demos abspielt ist keine Rebellion im Namen der humanitas. Es lässt sich nicht vergleichen mit dem Protest gegen den Hunger in der Welt bei gleichzeitigem Überfluss der reichen Länder. Und auch nicht gleichsetzen mit dem Aufbegehren gegen die noch immer rasant fortschreitende Zerstörung der klimatischen Lebensbedingungen des Menschen auf der Erde. Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.

Freiheit und Nachhaltigkeit gehören zusammen

Über Freiheit nachzudenken erfordert, die Herausforderungen der Gegenwart mitzubedenken, unter denen die ökologische Krise weit oben steht. Aus dieser Überlegung heraus ist das Vorhaben von Katia Henriette Backhaus entstanden, das Konzept nachhaltiger Freiheit zu entwerfen. Dabei geht es ihr bewusst nicht darum, nach einer neutralen Position zu streben. Eine solche Konzeption muss plausibel darlegen, dass sie die Relation von Freiheit und Nachhaltigkeit in beide Richtungen stärken kann. Katia Henriette Backhaus erklärt: „Sie erhält die politische Freiheit der Menschen auf der Erde nachhaltig, also auf Dauer. Und sie respektiert und gewährleistet den Erhalt der natürlichen Bedingung der Möglichkeit der politischen Freiheit.“ Das bedeutet: Die nachhaltige Freiheit darf die Bedingungen der Möglichkeit der Freiheit nicht ignorieren. Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.

Erkenntnis ist ein Wiedererkennen

In einem Dialog zwischen Menon und Sokrates untersucht Platon das Rätsel des Erkennens anhand der Begegnung mit einer Idee. Woher kommt, genau in diesem Moment, in dem man zum ersten Mal etwas begreift, in dem man eine Idee klar formuliert, der Eindruck, dass sie evident sei, dass man es schon immer wusste? Erkenntnis, so Platon, ist eigentlich ein Wiedererkennen. Oder, um es mit seinen Worten zu sagen, eine „Reminiszenz“ oder Rückerinnerung. Charles Pépin erläutert: „Bevor wir geboren wurden und für die begrenzte Dauer unseres irdischen Lebens in unseren Körper fielen, gehörten wir der Welt der ewigen Ideen an. Und diese Welt werden wir im Augenblick des Todes, befreit von den Grenzen unseres Körpers, weiderfinden.“ Charles Pépin ist Schriftsteller und unterrichtet Philosophie. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.

Die Sprechweise wirkt sich auf die Wahrnehmung der Zuhörer aus

Im Allgemeinen treten vorurteilsbedingte Fehlfunktionen in einer Praxis der Bezeugung auf zweierlei Weise auf. Miranda Fricker erklärt: „Entweder führt das Vorurteil dazu, dass die Sprecherin für glaubwürdiger gehalten wird, als es normalerweise der Fall wäre – es gibt also einen Glaubwürdigkeitsüberschuss. Oder aber sie wird als weniger glaubwürdig wahrgenommen als sonst – dann liegt ein Glaubwürdigkeitsdefizit vor.“ Man denke nur daran, welch unmittelbare Auswirkung ein Akzent oder die Sprechweise einer Sprecherin auf ein Gespräch hat. Eine bestimmte Sprechweise birgt nicht nur eine soziale Komponente, die sich darauf auswirkt, wie ein Zuhörer die Sprecherin wahrnimmt, sondern hat auch sehr oft eine epistemische Komponente. Miranda Fricker ist Professorin für Philosophie an der New York University, Co-Direktorin des New York Institute für Philosophy und Honorarprofessorin an der University of Sheffield.

Es tobt ein Kampf zwischen Gut und Böse

Das Titelthema des neuen Philosophie Magazins 03/2024 erörtert die Frage: „Gibt es die Guten und die Bösen?“ Friedrich Nietzsche meinte, dass die Religion ihren Begriff des Guten aus einer „Sklavenmoral“ zöge, die das Starke, Herrische als böse abwerte, um die Schwachen triumphieren zu lassen. Die Zuschreibung des Bösen liegt für den Philosophen Fabian Bernhardt nahe, sobald ein Gegenüber sich an Werten orientiert, die man selbst für problematisch oder gar gefährlich hält. Der Zwang zur Rechthaberei gilt bekanntlich als eine in Deutschland besonders stark ausgeprägte Untugend. Auch weltweit gilt: affektive Erregungswellen, die sich übereinandertürmen, eine nicht endende Flut von Shitstorms, beleidigende Interferenzen, wohin man auch schaut. Wer in Bezug auf eine bestimmte Streitfrage oder einen bestimmten Konflikt jeweils die Guten und die Bösen sind, scheint dabei häufig von vornherein ausgemacht.